20日から三日間京都旅行に行ってきた。京都に行くのは多分二年ぶりくらいになるだろうか。だんだんとロングドライブが辛くなってきているので、以前みたいに頻繁に関西に行くのは難しいだろうと思ったりもしている。ひょっとして今回が最後かも、みたいなことは最近よく思うこと。

個々に回ったところのことはおいおい。

今回は行ったことがないところ(沢山あるど)を中心にと、まあ旅行の直近になってから思いつきで考えてみた。車椅子押して回ることを考えると、無理なく回るのはだいたい一日二か所くらいかなと思ったりもする。分刻みとはいかないにしろ、一か所の所用時間を1時間とか1時間半とかはとても無理だし。

初日は出来るだけ早くに出て、午前中の早い時間に関西に入ることを目標としたのだけど、結局家を出たのは6時半くらい。まあうちの旅行としてはかなり早い方でもある。前夜からの雨模様の中で出発。圏央道はあきる野から高尾まで渋滞。中央高速の絡みかと思ったら、高尾の手前で緊急工事とか。道路に数か所ちょっとデカ目の穴が開いていてその補修工事だったみたい。

それからは順調といえば順調。駿河湾沼津SAと草津PAでトイレ休憩して、12時半くらいに最初の目的地の石山寺へ。

石山寺は放映中の大河ドラマ『光る君へ』でもまひろこと紫式部が石山詣でに出かけるシーンが出ていた。女流文学者が訪れたことでも有名で、『蜻蛉日記』藤原道綱母、『更級日記』菅原孝標女らが訪れているという。ニワカ大河ドラマということで行ってみた。

ウィークデイということで観光客はそこそこ。そして外国人観光客がほとんどいない。さすがに観光ガイドにもここは書かれていないか。

境内の雰囲気はなかなか良い。参道はあお紅葉というのか、紅葉のトンネルのごとくで美しい。そして料金所を抜けるとけっこうハードルが高い。本堂や一番上の多宝塔までは階段の連続。階段を通らず迂回していくコースもあるらしいが、そこを降りてきた人に聞くとかなり距離もあるということで階段を選択したけど、けっこうハードルが高い。本堂、珪灰石の奇岩、その上の多宝塔まで見どころは多い。

その後は京都市内に行き、伏見稲荷大社へ。ここは以前一度来ているのだが、大規模改修中で楼門、本殿がすっぽりシートで覆われていたのを記憶している。げんなりして千本鳥居の方には行かなかった。それがいつのことかよく判らないが、多分2010年か2011年あたり。なのでもうずいぶんと経っている。

着いたのは3時頃だったのだが、駐車場はなんとか入れたけど、降りると凄い人である。ウィークデイの午後だというのに凄い。あくまで個人の感想だけど、8割が外国人、1割が修学旅行の日本人学生、残り1割が我々のようなシニアの日本人観光客と関係者など働いている人たちっていう感じ。これが2024年の一大観光地京都の実相なんだと思った。

一応スロープもあるので、行けるとこまで行くということで、千本鳥居も途中まで行ったりもした。

2日目はこれも一度も行ったことがない宇治へ。宇治といえば平等院である。ここももともとは藤原道長の別荘だったということもあるし、宇治自体が『源氏物語』の「宇治十帖」の舞台にもなっている。ということでここも大河ドラマ便乗でした。

平等院の南門に近い駐車場に車を止めたけど、ここもウィークデイながら空きスペースは数台残っているだけ。けっこう混んでる。そして庭内に入るとここも人が凄い。まあ前日の伏見稲荷ほどではないけれど、やっぱりここも外国人と修学旅行生が中心。割合は5割外国人観光客、4割修学旅行生、1割シニア日本人観光客という感じでしたか。

平等院というとやっぱりこれでしょうかね。

平等院はだいたい1時間と少し滞在。鳳翔館というミュージアムもなかなかの見応えあり。それから宇治市内を周遊ということでうろうろ。地図とか持っていないのと、事前に調べていないので、宇治橋を言っては戻り、平等院表参道を言っては戻りとけっこう時間を費やした。

時間は4時近くになっていたけどもう一か所行きたいところが。それが黄檗宗の総本山萬福寺。ここは美術史で17世紀に明から来朝した隠元隆琦禅師が創建したというところ。禅宗というと鎌倉時代の13世紀に中国から伝わった曹洞宗、臨済宗の二大流派があるとはなんとなく裏覚えしている。それに対して17世紀の江戸時代に隠元隆琦が開祖である黄檗宗は臨済宗の一派と位置付けられていたが、分派独立した形となっているのだとか。

まあ美術史からのニワカの知識なので、江戸時代に明から入ってきた書や画が、来日した黄檗僧らによってもたらされたことなど、あとは有名な隠元隆琦の自画像などからなんとなく総本山の萬福寺に行ってみたいと思った。

萬福寺は思った以上に規模感があり、禅寺ならではの質実剛健風な荘厳さがある。そしてウィークデイの午後ということもあるが、観光客がきわめて少ない。自分らを含めても多分20名もいなかったかもしれない。当然、外国人観光客もいない。修学旅行生もいない。これがなんていうか、京都観光の名刹を訪れるときの理想的な空間、時間体験じゃないかと思ったり。黄檗宗萬福寺、ここは正直穴場というか、たいへん満足度が高い場所だと思ったりもしました。

最終日は美術館巡り。

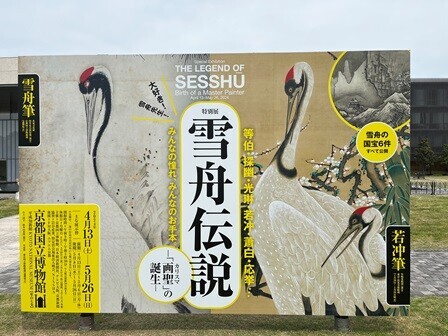

最初に訪れたのは京都国立博物館の『雪舟伝説』展。ここもウィークデイなのに人が多かった。そして観光地にはいないシニアがみんなここに集まっているのではないかと思うくらいに、自分らシニア組が多数いました。

キャッチコピーに「雪舟展ではない」とうたっているが、国宝6点を通期展示するまごうことなき雪舟展である。まあ企画が日本美術史的に、雪舟がいかにして受容されたかをたどるものということらしい。実際、この企画展はえらいことボリューミー。5月26日閉幕ということで会期末ギリギリだったけれど、これは来れて良かった。ある意味これを観に来たというところもある。

そしてここからが京都美術館巡り、怒涛の連荘。

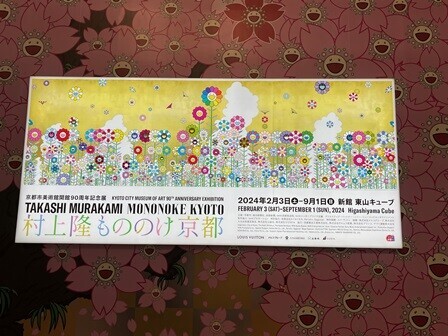

雪舟展でけっこうお腹いっぱい状態なのに、京都市京セラ美術館へ。いつもやみやこめっせの駐車場に止めるのだけど、この日はウィークデイということで岡崎公園駐車場に。そして向かったのが京都市京セラ美術館新館東山キューブで開催の「村上隆 もののけ 京都」。これはまあある種デザートみたいなものか。

村上隆というと、先だってテレビでこの企画展用なのかテレビでドキュメンタリーやっていたけど、そこで見たリアル村上隆が秋山竜次に似すぎていて、それがどうにも頭から離れない。なにか本人もそれをネタにツィートしてたような記憶がある。

作品はなかなか凄い。まさに今の日本で奈良美智と人気を二分するアーティストの大回顧展である。といってもほとんどが新作らしいのだけど。ほとんど予備知識がない妻はスケールの大きなイラストレーターと評していました。

ここで美術館巡りのはずだった。駐車場まで戻ろうとエレベーターまで行ったのだけど、なぜかそこで京都国立近代美術館のポスターがある「没後100年富岡鉄斎」展である。会期は5月26日まで。やっぱり観たいなと引き返すことに。時間は4時15分なので正味45分でと無謀。

この回顧展は正直凄かった。富岡鉄斎は東近美とかで何点も観ている。80を過ぎてからの自由な線による文人画という印象だが、若い時は割ときっかりした山水も描いている。駆け足で回ったがこれは観ておいてよかったかも。

あとで聞いたら京近美は6時までやっているのだとか。でも5時少し回ったところで出ることにした。なんといっても埼玉まで帰らなくてはいけない。

それからは、なぜか妻のリクエスト、「お土産ものがたくさん見たい、買いたい」ということで京都駅まで行くことにする。車は京都駅隣接の京都駅ビル駐車場に。そこでおみやげ物横丁なるところでしばし物色。

そして7時半過ぎにようやく岐路に着く。当初のナビ予測では地元に戻るのは12時半くらい。でも年齢的にも、体力的にもヘロヘロ状態だったので休み休みになるだろうなとは思った。

それでもほぼノンストップで足柄SAまで来た。でもそこでダウン。多分1時間以上仮眠したのでは。足柄SAは深夜でも土産物屋や飲食店も開いている。そういえば夕食も食べていなかったので、遅い夕食を。

その後、東名から圏央道へと走ったけれど、地元の一つ手前の狭山PAに入る。ほぼ限界。そこでまた今度も1時間半くらい仮眠。そろそろ空も明るくなりかけた頃に起き出して車走らせ帰宅した。多分4時半くらいだっただろうか。