もう一週間以上前のことだけど、上野西洋美術館で開催されている「パリ ポンビドゥーセンター キュビスム展美の革命 ピカソ、ブラックからドローネー、シャガールへ」を観てきた。

【公式】パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展―美の革命 ピカソ、ブラックからドローネー、シャガールへ|国立西洋美術館 (閲覧:2023年10月21日)

もっと早くに感想をまとめたいと思っていたのだけど、子どもの転職騒動やら自分の手術やらが重なって、とてもそれどころじゃなかった。そしてこの企画展、内容的にも充実しているし、情報量多いし、とてもまとめるなんて無理っていう感じ。鈍器のように分厚い図録も読み応えがあり、特にテクスト部分が半端なく充実している。まださわりの部分しか読んでいない。

個人的には割と早々にだけど今年のベスト1の企画展ではないかと思ったりもする。東美のマティスも凄かったけど、やっぱりこっちでしょ、みたいな感じだ。開催は2024年1月28日までで、多分その後京都市京セラ美術館に巡回予定かと。会期中、出来ればもう一度か二度行きたいとそう思っている。正直、一回では観きれていないというか、受容できないような感じがした。

鈍器のような図録も読み切れていないので、おいおいそっちの方の感想もまとめたいとは思っているのだけど、とりあえず一週間ちょっとたってのファーストインプレッション的な感想を。

この企画展はパリの近代美術館でもあるポンピドゥー・センター所蔵作品を中心に国内美術館の所蔵品などをくわえて約140点のキュビスム及びその前史的な作品、セザンヌやゴーギャン、アリン・ルソーなどの作品が展示されている。そのメインはやはりキュビスムの創造者であるピカソとブラックの作品が中心。さらにそのフォロワーたちやキュビスムをさらに発展させた作家たちの作品が多く含まれている。

国内所蔵品はポーラ美術館、ひろしま美術館などの所蔵品で、多分一度や二度は観ているものだが、ポンピドウーのものはほとんどが初めて観るもの。ピカソやブラックの作品は画集や美術史関連書籍で観たものもある。でもドローネー、ファン・グリスなどはほとんどが初めて観る作品多数。さらにシャガールの描いたキュビスム作品なども興味深かった。

またキュビスム前史という位置づけで、一般的にはセザンヌとなるのはわかるのだが、そこにゴーギャン、さらにアンリ・ルソーが加わっているのがちょっとした驚きだった。そして企画展は1章から15章という細かい章立てによりセザンヌからピュリスムの時代に至るキュビスムの歴史をトレースしている。図録ではそれぞれの章にきちんと解説のテクストが書かれていて読み応えがある。まだ三分の一くらいしか読みきれていないけれど。

そもそもキュビスムとはなんだろうか。西洋美術史のテキストなどでは、20世紀を代表する革新的芸術運動であり、それ以後のダダ、抽象主義、シュルレアリスムの登場を導いた一大革新でもある。その定義については図録の冒頭で西洋美術館館長田中正之氏の小文に詳しい。

20世紀初頭にジョルジュ・ブラックとパブロ・ピカソによって創始されたキュビスムは、従来の絵画や彫刻の表現を過去のものとし、新しい発展の可能性を開いた美術運動として、まさに革新的であった。

一般的には、キュビスムは次のようなものだと説明されている。二次元の絵画平面上に三次元の空間や立体があるかのように見せる遠近法や陰影法といった西洋絵画の伝統的イリュージョニズムの技法を捨て、複数の視点を用いたり、幾何学的携帯に単純化された図形によってグリッド(格子)状に画面を構成することで、描かれる対称を再現的、模倣的、写実的に描写する役割から絵画を解放し、より自律的な絵画を作り出した運動である、と。そして20世紀に花開くこととなる抽象芸術への未知を開いたものとして、キュビスムには大きな価値が与えられてきた。

そして、では物の存在自体自体をキュビスムはどう表しているのかと言えば。たとえグラスを描くにあたって、その口を遠近法的に楕円に描くのではなく真上から見たように(本来の形のまま)円形にし、胴の部分は横から見た姿に描写しているのだと論実。つまり、キュビスムの多視点的表現は、(本当は円なのに楕円にしてしまうという)「嘘」をつくのをやめ、「真理」を、物自体を表現しているのだとオリヴィエ=ウルカドは主張する。

図録16p-19p「キュビスムを理解するために——いくつかの視点」(田中正之) より

このグラスを描く喩えはなんとなく判る。みなとも太郎の歴史大河マンガ『風雲児たち』のなかで、平賀源内が秋田蘭画の小田野直武と佐竹義敦に蘭画を教えるシーンがある。平賀源内は二人にまずお供え餅を上から描くように出題する。日本画だけを描いてきた小田野も佐竹も線だけで描いてきたため、上からのお供え餅は二重丸でしか描けない。そこで源内は二人に、西洋画は対象を面で捉えること、そして陰影によって立体感を描写することを教える。

この陰影による立体感がある意味では二次元で対象を三次元的表現するイリュージョンなのである。これに対してキュビスムが提示したのは、上からの二重丸としてのお供え餅を横から見たお供え餅の側面を同時に描くということ、かなり平たくいえばそういう試みだったのだ。それはそのままそれまでの西洋絵画の作図法、二次元の絵画平面上に三次元の空間や立体感があるかのように見せる遠近法や陰影法とは別の表現手段の革新だったといことなのだと思う。

このへんについては図録のテキストをある程度読んでからまとめてみたいような気もするのだが、多分自分の知識ではちょっと無理があるかもしれない。

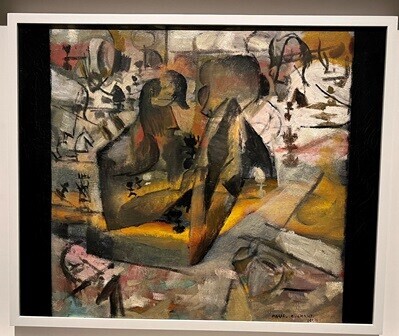

ここからは気に入った作品を順不同で紹介。今回の企画展では、国内の他館からの借用作品以外はほとんどの作品が撮影自由になっていた。こういうのは本当に有難いところ。

※MNAM-CCI (ポンピドゥー・センター)

当時恋人同士だったローランサンと詩人のアポリネール。人物の配置は左から作家のガートルード・スタイン、当時ピカソの恋人だったフェルナンド・オリヴィエ、その隣の頭に果物カゴを載せた女性はおそらく神話の女神。中央に座っているのがアポリネール、その隣はピカソ、さらに詩人のマルグリット・ジロ、髭の男性は詩人のモーリス・クレムニッツ、右下に座っているのがローランサン。

改めて観てみるとまさにセザンヌの受容というのが一目瞭然。木々の筆触はセザンヌの模倣で垂直になったり、斜めになったりしている。

セザンヌの影響下から、対象を多角的に観察してその形態に徹底的な分析を加える。形態は断片化され、画面にほぼ均等に並べて描かれていく。ピカソやブラックのこうした実験をこの時期のピカソ、ブラックの最大の理解者でもあった画商カーンワイラーは、分析的キュビスムと呼んだ。

しかし分析によって得られた細分化されたランダムな形態は、難解で現実の対象とのつながりもたないものとなった。そこでブラックとピカソは、現実とのつながりとり戻すために、対象の一部を作品の中に提示して現実と作品との総合的な統一を目指すことを試みる。これもカーンワイラーによって総合的キュビスムと名付けられた。

大雑把に言えば、分析的キュビスムは、対象を部分に分解するような表現を指し、総合的キュビスムは、ばらばらの要素をひとつの全体へと統合(総合)する表現を指し、確かにそれぞれの段階のキュビスムがどのような表現であったのかをある程度は言い当てているが、しかしどちらの局面においても、ピカソやブラックの絵画が達成したことはそれだけにとどまっていたわけではない。

MNAM-CCI

⇩

この絵を観て思ったのは1980年代に始まったコンピュータ・グラフィックによるアニメーションだったりする。あの妙に角ばったキャラクター・イメージ。あれは二次元の中に三次元的要素を生成するために、境界線を意識したキューブ化を指向するみたいな部分があったのだろうか。

レジェのこの絵で想起したのは、マーク・ノップラーの指引きギターも印象的な大ヒットしたダイアー・ストレイトのこの曲のMTVだったりして。

MNAM-CCI

《窓》のように対象の形態の分割というよりも色面による分割というイメージが強いロベール・ドローネーのまるで水晶を通してプリズム化された三美人図。背景には分割されたエッフェル塔やセーヌに架かる橋、船などが配置されている。

この絵は本企画展の目玉的存在のようで、図録の表紙やチラシ、ポスターなどにも使用されている。確かにインパクトも強く、大画面のそれは最も印象深く残った作品の一つでもある。

初めて知る作家だ。本名はガストン・デュシャン、マルセル・デュシャンの長兄でもある。

これも初めて知る画家。オーストリア=ハンガリー帝国領オポチノ(現チェコ)に生まれ、パリで活躍した画家。当初は挿絵画家として活躍、同時にキュビスム的作品から後には抽象芸術に移った。

MNAM-CCI

シャガールは人気のある画家で、ピカソ、マティスに次ぐ長命の20世紀の巨匠でもある。でも自分にとってはどこか苦手な画家の一人で、いつもさっと観て終了みたいな流してしまう人でもある。なんていうんだろう、どうせいつも空中に浮遊する画家本人と最愛の妻ベラ、ロシア東方のユダヤ人の村の原風景みたいなイメージでしょ、みたいな感じだったりして。

でも、このキュビスム作品はインパクトが強い。実をいうと《婚礼》、《墓地》が今回の企画展で一番印象深く残った作品かもしれない。もこういう絵描くんだみたいな率直な感想もある。もっともシャガールはパリ時代、周囲の画家たちが積極的にキュビスム運動に関わる中、自分もちょっとやってみた的な部分もあるのかもしれない。そういう意味ではシャガールのキュビスム的習作みたいな作品なのかもしれない。

シャガールはパリへ移住して間もない1911年に、おそらく彼が親交をもったドローネーの影響のもとで、幻惑的な色彩による大画面の絵画を描いた。彼の《婚礼》や《ロシアとロバとその他のものに》などの作品は、何よりもユダヤの文化という新しい要素をキュビスムにもたらしたことによって特筆される。

《婚礼》はシャガールの芸術全体を予告する作品であり、ここに描かれたユダヤ教の司祭、ヴァイオリン奏者、行商人などの人物像は、シュテットル(東欧のユダヤ人のコミュニティ)を象徴する定型的イメージとして、これ以後の彼の絵画にたびたび登場することになる。

『図録』—「芸術の革命」(ブリジット・レアル)より

さらにシャガール。

油彩、テンペラ、鉛筆、塗料・カンヴァス 100✕59cm MNAM-CCI

この中心部分で小さく描かれた傘をさす人物がちょっと好きである。

エレーヌ・エッティンゲンも初めて知る作家。ウクライナもしくはイタリアが出生地で伯爵家出身。美術や文学に関心を寄せ、パトロンとしてピカソら若い芸術家をを支援し、自宅で文芸サロンを催した。アポリネールが創刊した雑誌『レ・ソワレ・ド・パリ」に出資して運営を助けた。また自ら絵画作品を手掛けたという。

レオポルド・シュルヴァージュも初めて。フィンランドとデンマークにルーツを持つロシア人画家。パリに出てキュビスム運動に参加。エッティンゲンとは恋愛関係にあったと。