美術館のランチ

西洋美術館の常設展について。と、その前に色気よりも食い気。

久々、館内のレストランすいれんでランチなど食べました。

私はオムライス、妻はパスタ(白茄子とプルプッツァのコンタディーナ)を食しましたが。いずれも美味しかった。お腹空いていたので、オムライスは写真撮る前に一口頬張ってしまった。食い気の勝利。

写真撮影・著作権の諸々

そして常設展についてだが、今回ちょっと気になったことを記す。

美術館での写真撮影、今ではけっこう普通になってきている。でもあまりパシャパシャ撮るのも他の方の鑑賞の妨げになる場合もあるかもしれない。なので撮影可能なもので、特に記録しておきたいものについては、控えめに撮る。あと解説などのキャプションもiPhoneのカメラではテキストにできるので、コピーしてメモアプリに貼り付けたりする。たいてい場合、Simplenoteを使っているのでスマホ上でコピーすれば、家のパソコンなどでも閲覧できて便利である。

Simplenoteの美術関係のメモも、書籍などから抜粋したものを書き出しものなどもあり、けっこう膨大なものになってきている。それをまたOneNoteなどで編集して、より見やすいメモにしたりとか。まあこれらは個人的メモであり、レポート作成とかのヒントになったり、引用したりとか諸々使い道はある。でもメモ取っても、そのまま忘却の彼方というものも沢山ある。まあ年齢も年齢だし、これは仕方がないか。

ことほど左様に撮影した画像やメモなどを溜めこむ。これらはあくまで個人的なメモ。まあこの雑記も基本はその延長上みたいなつもりでいたりする。でもやっぱり撮影についていえば著作権とかの兼ね合いも考えないといけないのだろうとは思ったりもする。

西洋美術館の写真撮影についてのガイドラインはどのへんなんだろう。公式HPには以下のように表記されている。

Q 作品の模写・撮影(含デジタルカメラ)はできますか?

A 本格的な模写はできません。当館が所蔵する作品(常設展示作品)については、一部の作品を除き写真撮影は可能です。ただし、フラッシュ等の光を発するものや三脚等は使用できません。なお、混雑の状況等により、撮影を全面禁止にする場合もあります。また、展覧会等で他の美術館等から借用した作品の撮影は基本的にお断りしています。展示室内の案内をご確認ください。

著作権とポリシー

当館サイトに掲載されている文章、作品画像、写真、デザインなど全てのコンテンツの著作権、その他の権利は国立西洋美術館(The National Museum of Western Art)もしくは当館にその利用を認めた権利者に帰属します。教育目的での使用(*1)または私的使用(*2)以外に、各コンテンツを当館の許諾なく利用することはご遠慮ください。また作品画像の使用については、「画像使用許諾申請について」をご覧ください。*1 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)で授業を行う者が、専ら当該授業に使用することを目的として、必要と認められる範囲内で使用すること。

*2 個人的に、または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること。なお、営利目的ではない個人使用の場合でも、例えば、個人によるホームページ・ブログ・SNSでの情報発信、印刷して年賀状などや会報などに使用、また、私的使用の範囲を超え、ダウンロードして蓄積したり、印刷物を配布、郵送、電子メールなどで送信する場合は私的使用とは言えません。

「個人によるホームページ・ブログ・SNSでの情報発信」は私的使用とは言えないとなると、なにか今自分がやっていることはほとんどアウトになってしまうのかなどと思ったりもする。

しかし一方で、西洋美術館では撮影禁止のマークのあるもの以外は撮影可能である。さらに撮影は可能だがSNSでのアップ等が不可の場合にはSNS禁止のマークもある。でも上記の記述の通りなら、すべての撮影がネットでの情報発信は私的使用の範囲を超えることになる。このへんの線引きがなんとも微妙だ。

西洋美術館で撮影禁止の作品は、第一に著作権が理由だ。おそらく著者の死後70年を経過していない場合ということなんだと思う。次にはおそらく寄託作品や他館から借用したものは原則禁止となっていることが多い。これも寄託の際に、所有者が撮影を許可していないといったことがあるのだろう。同様にSNS禁止も著作者との関連などと推測する。

そういったことをある程度理解したうえでのことだけど、美術館は館内に撮影に関する基準、禁止事項、その理由等を明確説明してはどうかと、ちょっと思ってみたりもする。単にカメラマークに☓点をするだけでなく、その☓点の理由を明示するということも必要ではないかと思ったりする。そうでないと、なぜこの作品は撮影可能で、別の作品は撮影が不可なのかが鑑賞者には理解できないのではないか。

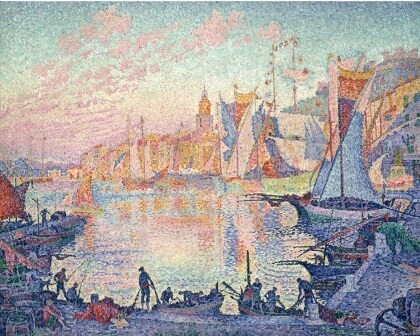

西洋美術館の常設展示では、ポール・シニャックの作品が2点並列して展示してある。一つは《サン=トロぺの港》で、これは個人的にもシニャックの最高傑作ではないかと思える良品で撮影は可となっている。そしてその隣には《サン=ジャン要塞、マルセイユ》が展示されているが、こちらは撮影不可となっている。おそらくその理由はこの作品が学士会館からの寄託作品だからだ。でも多くの鑑賞者はシニャックの二つの良品をパシャリ、パシャリとする。すると監視員のお姉さんがすかさず、《サン=ジャン要塞》が撮影不可であると注意しにいく。

シニャックの点描作品は、モネなどの印象派作品よりもより離れた方が視覚混合の効果が現れる。なので自分は5メートル以上、あるいは7メートルとか離れて観るようにしている。大好きな画家の作品なので、それこそのんびりと時間をかけて観ているのだが、わずか1~2分の間でも4~5人が《サン=ジャン要塞》を撮影して注意をされている。たいていは撮影禁止マークを指さすだけで謝っている。人によって撮った画像を削除したりもする。でも何人かは納得できないような素振りである。そりゃそうだ同じシニャックの作品で、なんで片一方は撮影可能で、もう一枚は不可なのか。

同じ部屋にはアリスティード・マイヨールの《花の冠》が展示されている。これは講談社からの寄託作品のためか撮影不可である。しかしその絵の前には同じマイヨールのブロンズ像《ヴィーナスのトルソ》が展示してある。

作品の横に撮影不可のマークとその理由を明記するのは難しいことだろうか。カメラマークを☓点したその下に「寄託作品のため」とか、「著作権保護のため」といった注記がされていてもいいのではないか。そのうえで入り口などに大きく、撮影についての美術館のポリシーを明示するということがあってもいいのではないかと思ったりもする。

著作権保護や、所有者の意向を美術館が尊重するのは当然のことだけど、それを鑑賞者=観客に伝えることも美術館の任務ではないだろうか。作者の著作権を保護し、重んじること、それは芸術を愛好するうえで必要なことだが、実は著作権について多くの人がきちんと学ぶ機会がないままでいるような気もする。

美術館・博物館の役割には教育・普及もある。その中には著作権についての理解やその保護についての教育・普及もあるのではないかと、ニワカ鑑賞者は思ったりもする。