空はどんよりとしていたが、昼少し前に奈良市内に入ると雨は降っていない。

観光客も普通に歩いている。なんとか天気もってくれないかなと思い、昨日と同様に登大路駐車場に車を止めた。

奈良ではどうしても行きたかったのが、興福寺と奈良国立博物館。前日は大仏殿と春日大社で終了したのでこの二つだけは行きたいと、再び奈良公園にやってきた。健常なら一日で四五箇所は回れるだろうけれど、車いすを押しているとけっこう時間がかかるから致し方ない。まずは興福寺に向かう。駐車場からはツーブロックくらいで割と至近にある。

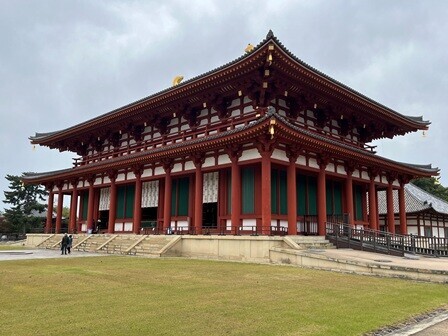

興福寺

昨年の大河ドラマで興福寺の僧兵が都に示威行動で押し寄せ権勢を示すシーンがある。そして藤原道長に訴訟を申し入れる。その時の興福寺のトップが名乗るシーンがなんとも印象的だった。

東金堂の隣にそびえたつ五重塔がない。

どどーんと巨大な建物があるだけ。

2023年から大修理が始まっていて完了するのは2031年。実に8年をかけた修繕工事が進行中で、今はすっぽりと素屋根(工事用の覆屋)に覆われている。

https://www.kohfukuji.com/news/2065/

多分、最後になりそうな奈良旅行だが、残念ながら五重塔を見ることはできませんでした。

改めて興福寺とは。

669年に藤原不比等によって創建された法相宗の大本山寺院。669年は天智天皇の時代であり、大化の改新から24年後。悠久の歴史を感じさせる。もちろん建物は焼失や立て直しを繰り返して今に至る。メインの中金堂も2018年に再建されたばかり。

そしてなによりも興福寺の凄さは、その所蔵する貴重な仏像の数々。建造物4件、仏像などは約40点にのぼるという。その多くを国宝館で観ることができる。その一つ一つが、トーハクにやってくれば長蛇の列ができるほどのものである。

特に下調べをしていかなかったのだが、もう見るもの見るものが美術史の教科書で紹介されてきたものばかりだ。

十大弟子立像・八部衆立像

ここにあったかと、実は失念していた。とくに八部衆立像はてっきり奈良博にあると錯覚していた。

十大弟子立像・八部衆立像、いずれも734年に完成した西金堂に安置されたので、ほぼその頃の作例とされている。作者は仏師将軍万福と画師秦牛養(はたのうしかい)とされている。いずれも脱活乾漆造による。

脱活乾漆造の工程をおさらいすると以下のようになる。

- おおよその原型を木芯塑像でつくる

- 全体に麻布を漆で幾重にも貼り重ねる

- 乾燥後に背部を切り開いて内部の塑土と木芯を取り除く

- ゆがみを防ぐために内部に木枠を入れる

- 開口部をふたたび麻布で縫合する

- 漆と木の粉や植物繊維を混ぜたペースト状の木屎漆で細部を仕上げる

- 最後に彩色や漆箔を施す

当時、漆はたいへん高価だったため、大量の漆を必要とした脱活乾漆造による像の製作は高い技術と財力が必要とされたという。この作り方を最初に聞いたとき、特に漆を使うということで、素人的には仏師たちは被れとか大丈夫だったのだろうかと考えたりした。まあこれは蒔絵職人たちにもいえることだけど。

平氏による南都焼討ちがあったとき、興福寺も大きな被害を受けた。十代弟子立像はこのときに一度破壊され、それ以後に新たに作られたという。これに対して八部衆立像は僧侶たちにより持ち出されて被害に遭わなかったとも。当時の僧侶たちの命がけの行為だったのだろう。なので八部衆立像は1300年近い年月を経て現在に至る。

そして八部衆立像といえば、やはり阿修羅像だ。ある意味仏像界のスーパースター。上野のトーハクで2009年に国宝阿修羅展が開かれたときには三ヶ月で94万人の入場者があったという。行ったという知人が数時間も待ったとか、そんな話を聞かされたこともあったっけ。

奈良に来ればそれが常設展示されている。実際、その前に立つと声には出さないけど感嘆する思いである。内心とはいえ、「これは凄げえや」となる。

顔の写実性、微妙な表情に独特の感情表現が現れている。一方で胴体部分はいまだ写実性とは程遠い白鳳時代の様式に沿っている。おそらくそのへんのギャップも魅力の一つなのかもしれない。生身の人間の容貌をそのまま写実的に表現しているのは、阿修羅と緊那羅が秀でている。これって同じ作者なんだろうかとちょっと思ってしまう。と、同時にこの時代にこんなリアルな表現が可能だったのかなどと思ったりもしてしまう。

木造金剛力士立像

鎌倉時代の作例で、西金堂に安置されていたもの。像高は154cmほどで、金剛力士像としては小ぶり。筋骨隆々とした肢体は、緊張から血管が浮き出る様子までを写実的に表現している。

この像も眺めていて飽きない。しかしこういう筋骨隆々の肉体表現、どのようにな影響を経て受容されたのだろう。遠くギリシア美術からオリエントを経てインドや中国へと伝承し、日本にたどり着いた表現なのか、あるいは東アジア周辺で突如として現れた表現なのか、なにかいろいろなことを考える。

天燈鬼像・龍燈鬼像

右が天燈鬼、左が龍燈鬼である。鎌倉時代の作で運慶の三男康弁の作とされている。仏像で鬼というと、四天王像に踏みつけられている邪鬼という作例が多い。そうした脇役的な鬼を独立して描いた作例は他に類例がないのだとか。どこかユーモラスな雰囲気を漂わせている。

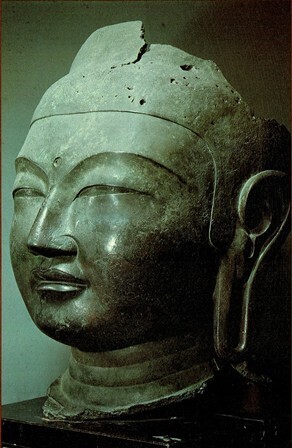

仏頭

高さ98.3cmという巨大な仏頭である。これも日本美術史のテキストなどで見ていたが、興福寺にあることを失念していた。現物を目にして、それこそ「オー」と声をあげそうになった。ここにあったか的な。

もともとは飛鳥の山田寺の本尊であったものだが、鎌倉時代に興福寺の僧兵たちがこれを強奪して本尊にすえたものという。よその寺社の本尊を奪い取るとか、なんでもありだったんだなと、教科書とかでそのエピソード読んだときには思ったものだ。

その後火災で焼失したと考えられていたが、1937年に東金堂の解体修理中に、本尊の台座の中から頭部だけ見つかった。頭部だけで1メートル近いものなので、全体像はどんなものだったのか。それをどうやって強奪し飛鳥から奈良まで運んだのか、いろいろと想像するのも楽しみである。

山田寺は、孝徳天皇の右大臣蘇我倉山田石川麻呂が発願し、造営は641年に開始され、石川麻呂の孫娘である持統天皇と夫の天武天皇によって685年に完成したとされ、現在も明日香村に寺址が残っているという。発願は641年、大化の改新の以前である。石川麻呂は大化の改新で活躍したが、その後謀反の疑いをうけて自害したとも伝えられている。

そうした由緒正しい寺社の本尊を興福寺の僧侶が奪い取ったという。いろいろ調べると南都焼討で失った東金堂の再建が行われていた時に、本尊の再建が遅れていたことにいらだった僧兵たちが1187年(文治3)に山田寺から丈六仏(約4.8m)を強奪したという記録があるとか。5m近い立派な仏像だったということだ。しかし今さらになんでもありだなと思ったり。

そうしたことは歴史の末事として、この巨大な仏頭を目の前にすると、なんとなく神妙な面持ちになる。おおよそ1400年前の仏像である。

最後はお約束の御朱印などを。

奈良国立博物館

ここもどうしても行きたいところだった。

興福寺から道路を挟んで向かい側と近接している。でも興福寺見学の途中から雨が本降りになってしまい、その至近距離の移動にも難儀する始末だった。なだらかな勾配を車いすを押しながら進む、妻に折り畳み傘を持たせ、自分も興福寺の国宝館で買ったビニール傘を片手で差して、片手で車いすのハンドル握ってゆっくり進む。小さな段差を超えるときは、いちいちビニール傘を畳んで、車いすのハンドルを両手で持って、前輪を少しあげて。短い距離なのに正直、もう断念して駐車場に向かおうかと思った。

博物館では特別展の正倉院展が行われているが、こちらは日時指定で当日分はとっくに売り切れていた。雨のウィークデイなんだけどえらい賑わい。まあ正倉院展は最初からあまり考えていなかったので、仏教館の常設展に。

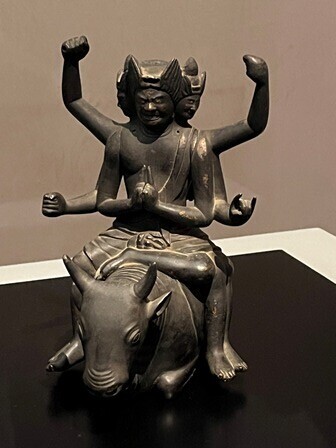

こちらはもう仏像のオンパレード。それも国宝、重文級が目白押しだ。

まずは金剛山寺仁王門の金剛力士立像のお出迎え。像高5メートルの巨像。

そしてあとは小型の美しい仏像の目白押し。

けっこう混んでいたけれど、仏像を満喫したというか。出たときには仏像でお腹一杯みたいな感じだった。正直、絵画に比べて彫刻類や仏像は今一つ興味わかないのだけど、これほど仏像のシャワーあびるともう少しお勉強してもいいかなと思ったりもする。思わず作品図録『なら仏像館 名品録』などを購入してしまった。