伊良湖から伊勢湾フェリーに乗って60分で鳥羽フェリーターミナルに到着。そのすぐ先にあるのが鳥羽水族館。ここは展示生物約1200種という国内でも有数の水族館。自由通路が約1.5キロあり、片側が海に面していて、片側にいくつかのゾーンに分かれた大型水槽がある。とにかく細長い水族館で特に順番もなく、自由に好きな場所から観ることができる。全体として自然環境を模した展示となっている。旭山動物園で有名になった環境展示の水族館バージョンみたいな感じだ。

伊勢志摩への旅行が多いこと、行くとかなりの頻度でこの水族館に行く。考えると一番行ってる水族館かもしれない。関東住まいなのに行く回数の多い神社が伊勢神宮、水族館は鳥羽水族館というのもなんとも不思議な感じだ。

埼玉に住んでいれば、水族館といえば池袋のサンシャイン水族館、葛西臨海水族園、八景島シーパライダス、新江の島水族館あたりが、まあ行く機会が多いはず。実際、サンシャイン水族館は子どもが小さい頃はよく連れて行った。でも子どもが大きくなると意外と近場の水族館など行かなくなってしまう。そもそも水族館は、旅行に行ったときに観光名所の水族館に行くのがせいぜいということになる。なので水族館というと、鳥羽水族館や伊豆の三津シーパライダスとか下田の海中水族館とか、そういうところになってしまう。

中高年にとって水族館とか動物園なんてめったに行くものでもない。そういうものだ。もちろん魚類や海棲生物に興味がある人とか、動物に興味がある人は別だろうけど。たいていの人にとっては、子どもが小さい頃は行くことあっても、子どもが大きくなれば自然と遠のく。まあこれは子どもが中学くらいになるとそういうことになるか。なので大人にとっての水族館は、せいぜい旅行先の観光名所の一つに行くみたいなことなんだろう。うちの場合はだいたいそんな感じ。

とはいえ懲りずに伊勢志摩旅行の度に鳥羽水族館に行くのは、たぶんここの売りである環境展示的なものがけっこう気に入っているからかもしれない。以前にも書いたことがあるけれど、自分は子ども頃、魚貝類がけっこう好きで、小学生の頃は買ってもらった魚貝図巻を愛読していた。

海に連れていってもらえば、磯や潮だまりで一日遊んでいた。網をもって小魚取ったり、イソギンチャクやウミウシつついたりとか。そしてだいたいいつも磯場で足を切ってヒイヒイしたりして。ウミウシの研究者としても有名な昭和天皇の生活にあこがれていた時期もある。

その頃よく行ったのは三浦半島の油壷にあるマリンパーク、ではなくその近くにあった東大の水族館。あれは三浦臨海実験所の一部を公開していたんだったか。たしか1970年に閉館となっているから、よく行ったのはそれ以前のことだ。小学生の頃はよく父親に連れていってもらったし、中学生の頃には一人でも行ったような記憶もある。ついでにいえば当時は自転車少年でのもあったので、中学生の頃は横浜から三浦くらいまでは自転車で行ったことも何度もあった。

当時的には将来の夢は海洋学者だったりもした。フランスの海洋学者クストーの映画とかよく観ていたし、ウナギの産卵場所は不明だったという記事とかを読んでいつか自分が発見したいとか、訳のわからんこと考えていた。その頃も産卵場所は東シナ海とか、もっと深海だとか様々な仮説があった。たしか2000年代に入ってからマリアナ諸島付近で産卵場所が発見されたとか、そんな記事を読んだ記憶がある。

ということで60代後半になってもある部分、水族館は血わき肉躍るというかテンションが上がる部分もある。今はあちこちの水族館にあるおさわりコーナー、もといふれあいコーナー、あれもたぶん鳥羽水族館がかなり早い時期に始めたのでは。蛸やヒラメだか鰈、場合によってはネコ鮫とかが細長い湖から伊勢湾フェリーに乗って60分で鳥羽フェリーターミナルに到着。そのすぐ先にあるのが鳥羽水族館。ここは展示生物約1200種という国内でも有数の水族館。自由通路が約1.5キロあり、片側が海に面していて、片側にいくつかのゾーンに分かれた大型水槽がある。とにかく細長い水族館で特に順番もなく、自由に好きな場所から観ることができる。全体として自然環境を模した展示となっている。旭山動物園で有名になった環境展示の水族館バージョンみたいな感じだ。

伊勢志摩への旅行が多いこと、行くとかなりの頻度でこの水族館に行く。考えると一番行ってる水族館かもしれない。関東住まいなのに行く回数の多い神社が伊勢神宮、水族館は鳥羽水族館というのもなんとも不思議な感じだ。

埼玉に住んでいれば、水族館といえば池袋のサンシャイン水族館、葛西臨海水族園、八景島シーパライダス、新江の島水族館あたりが、まあ行く機会が多いはず。実際、サンシャイン水族館は子どもが小さい頃はよく連れて行った。でも子どもが大きくなると意外と近場の水族館など行かなくなってしまう。そもそも水族館は、旅行に行ったときに観光名所の水族館に行くのがせいぜいということになる。なので水族館というと、鳥羽水族館や伊豆の三津シーパライダスとか下田の海中水族館とか、そういうところになってしまう。

中高年にとって水族館とか動物園なんてめったに行くものでもない。そういうものだ。もちろん魚類や海棲生物に興味がある人とか、動物に興味がある人は別だろうけど。たいていの人にとっては、子どもが小さい頃は行くことあっても、子どもが大きくなれば自然と遠のく。まあこれは子どもが中学くらいになるとそういうことになるか。なので大人にとっての水族館は、せいぜい旅行先の観光名所の一つに行くみたいなことなんだろう。うちの場合はだいたいそんな感じ。

とはいえ懲りずに伊勢志摩旅行の度に鳥羽水族館に行くのは、たぶんここの売りである環境展示的なものがけっこう気に入っているからかもしれない。以前にも書いたことがあるけれど、自分は子ども頃、魚貝類がけっこう好きで、小学生の頃は買ってもらった魚貝図巻を愛読していた。

海に連れていってもらえば、磯や潮だまりで一日遊んでいた。網をもって小魚取ったり、イソギンチャクやウミウシつついたりとか。そしてだいたいいつも磯場で足を切ってヒイヒイしたりして。ウミウシの研究者としても有名な昭和天皇の生活にあこがれていた時期もある。

その頃よく行ったのは三浦半島の油壷にあるマリンパーク、ではなくその近くにあった東大の水族館。あれは三浦臨海実験所の一部を公開していたんだったか。たしか1970年に閉館となっているから、よく行ったのはそれ以前のことだ。小学生の頃はよく父親に連れていってもらったし、中学生の頃には一人でも行ったような記憶もある。ついでにいえば当時は自転車少年でのもあったので、中学生の頃は横浜から三浦くらいまでは自転車で行ったことも何度もあった。

当時的には将来の夢は海洋学者だったりもした。フランスの海洋学者クストーの映画とかよく観ていたし、ウナギの産卵場所は不明だったという記事とかを読んでいつか自分が発見したいとか、訳のわからんこと考えていた。その頃も産卵場所は東シナ海とか、もっと深海だとか様々な仮説があった。たしか2000年代に入ってからマリアナ諸島付近で産卵場所が発見されたとか、そんな記事を読んだ記憶がある。

ということで60代後半になってもある部分、水族館は血わき肉躍るというかテンションが上がる部分もある。今はあちこちの水族館にあるおさわりコーナー、もといふれあいコーナー、あれもたぶん鳥羽水族館がかなり早い時期に始めたのでは。蛸やヒラメだか鰈、場合によってはネコ鮫とかが細長い水槽に入れてあって、それを自由に触ることができる。ああいうのがけっこう好きで、子どもたちの間にいい大人がニコニコしながらおさわりする。楽しい。

でもあれって触られる魚たちにとってはかなりのストレスになるのだろうとは想像がつく。次第に水槽の魚は限定的になっていくみたいで、今回の鳥羽水族館では蛸しかいなかった。そしてもちろん触った。

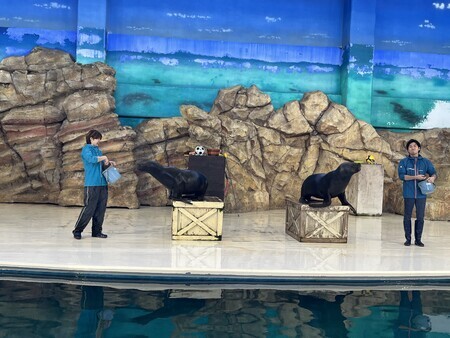

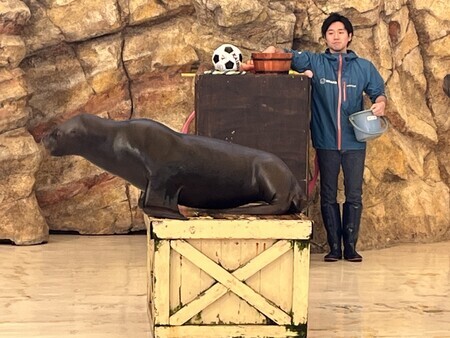

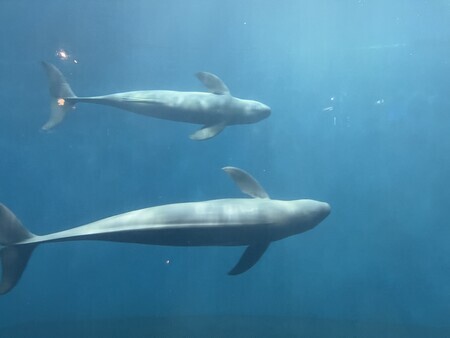

その他では好例のアシカショーを見たり、様々な水槽で写真をバチバチ撮ったり。スナメリやジュゴンを見たり、アシカ、トド、セイウチなどの海獣を見たりして半日を過ごした。