伊豆旅行初日、十国峠のケーブルカーの後に向かったのが熱海のMOA美術館。

光琳 国宝「紅白梅図屏風」×重文「風神雷神図屏風」 – MOA美術館 | MOA MUSEUM OF ART (閲覧:11月30日)

11月1日から11月26日までの会期、休館日があるので実質20日程度と短い企画展。そしてMOAにとって目玉ともいうべき《紅白梅図屏風》は通常春先の梅の季節に公開されるのが、11月に出るという。この企画展に間に合うように健保の宿を抽選申し込みして、うまく当たったということで行くことができた。それも会期の最終日にギリギリに間に合った。

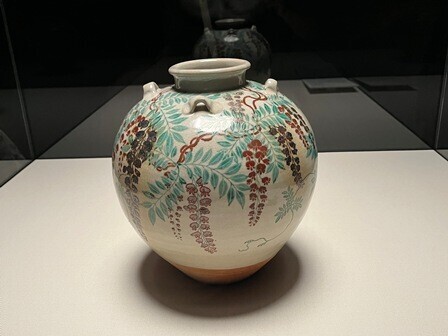

しかも《紅白梅図屏風》だけでなく、トーハクから《風神雷神図屏風》も貸し出しで同時に展示されるという。この2点が一挙公開は39年ぶりだとか。光琳の《風神雷神図屏風》はまだ実作を観たことがないので楽しみでもあった。さらにいえば、MOAが持っている3点の国宝のうち《紅白梅図屏風》だけでなく、野々村仁清の《色絵藤花文茶壷》も出るという、なかなか豪華なラインナップでもある。

今回の企画展、MOA所蔵品を中心に尾形光琳、尾形乾山、俵屋宗達、本阿弥光悦などの作品が出品されている。まさに「ザ・琳派」といってもいいかも。さらに関連作品として今村紫紅、安田靭彦から現代の土屋禮一作品などもあり、企画展としては50点強が展示されていて、見応えがあった。

入ってすぐの1室は右から反時計回りに観ていく。まずは尾形光琳作と伝えられる秋草をデザインした2点。

右隻の花(野菊?)が立体的にこんもりにしていて、写実性の中にしっかり琳派的な装飾デザイン性が感じられたりもする。

さらに小袖も。

さらにこんなユーモラスな団扇も。これは裏面のようで、表面には山水図が描かれている。おそらく会期のどこかで展示替えされたのだと想像するのだが。

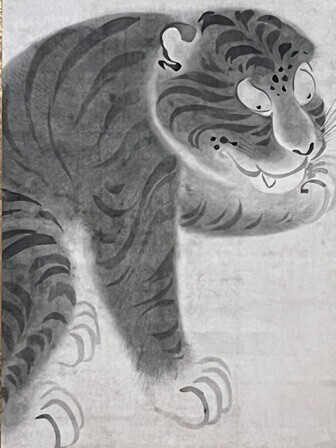

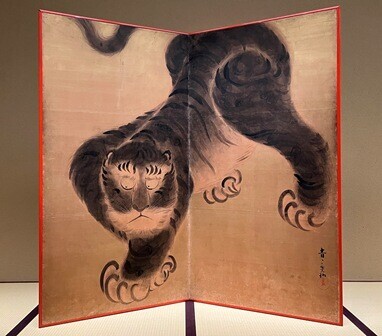

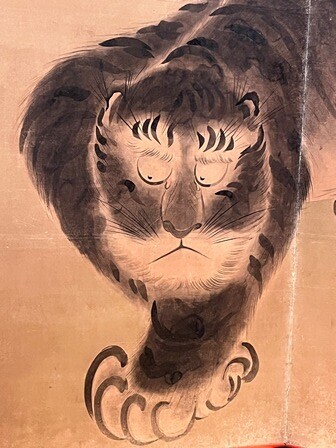

1室入口から左手すぐ、一周したつきあたりのところにあるのは、宗達の《龍虎図》と光琳の《虎図屏風》。両者の虎の虎らしくないネコ仕草。当然のごとく二人とも実物の虎など見たことはないだろうから、唐絵の虎を模倣したんだろうと思う。龍も含めて、当時的には虎も想像上の産物だったのだろうが、なぜにこうユーモラスになってしまうのだろうか。

第2室にはまず野々村仁清の国宝が。尾形光琳の弟乾山は仁清に陶法を学んだとされる。そして仁清自身も琳派の祖である本阿弥光悦や俵屋宗達の影響を受けていたとされる。京焼の名工も琳派の系譜として考えれば、この展示もありなのかなと思ったりもする。まあ普通に国宝を至近で観るのは眼福そのもの。

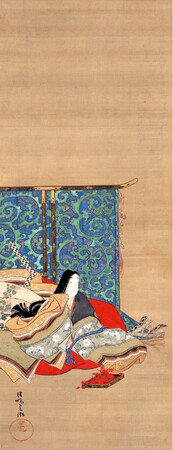

2室には光琳の掛け軸絵が多く展示してある。

第4室には「風神・雷神」から影響を受けた後世の作家による作品がが8点展示してある。うち今村紫紅の《風神雷神図》(東京国立博物館)は11/1~12日までの展示。13日からは浮田一蕙の作品が展示してある。遠山記念館所蔵のユーモラスな安田靭彦の《風神雷神》は、以前たしか埼玉県立近代美術館で観た記憶があるが、なぜかMOAで再会することに。

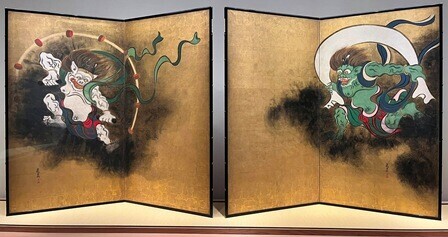

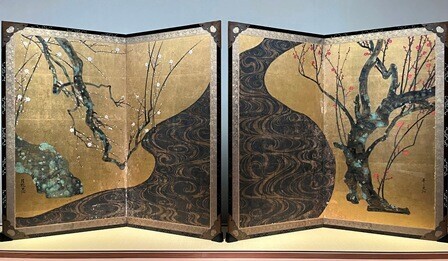

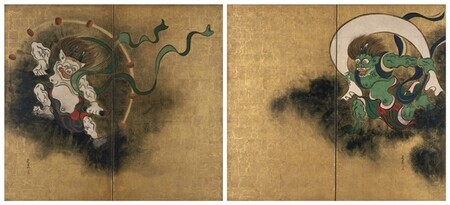

そして第5室には本企画展の目玉作品2点がデーンと壁面の1面に1点ずつ展示してある。

尾形光琳は俵屋宗達の《風疹雷神図屏風》を写し描きしているが、風神、雷神の位置をやや下げることで、宗達の作品では枠内に収まっていなかった風神の天衣や雷神の連鼓を画面におさめており、二神の乗る雲も濃い墨で強調している。光琳ならではのバランス感、安定感のある再解釈となっているが、その分宗達にあった躍動感が減じているような気もしないでもない。

ある意味、琳派の創始者である宗達には自由闊達な表現があったのかもしれない。

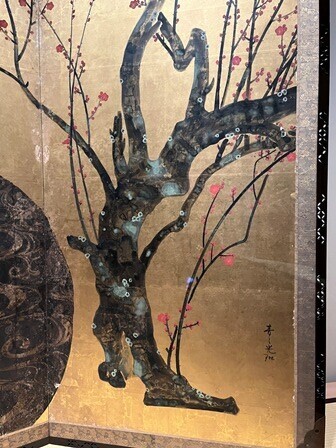

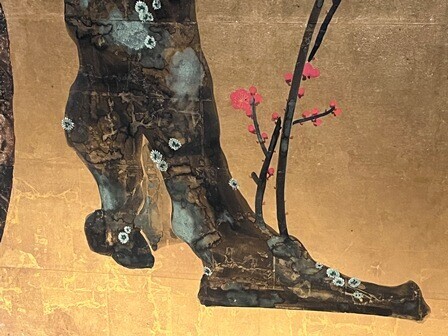

琳派ならではの装飾性、デザイン性に富んだ抽象性など、光琳の最高傑作とされる作品であり、MOAの目玉的作品でもある。キャプションによれば、光琳は宗達の《風神雷神図屏風》を写し描きした後で、その二神を紅白の梅におきかえ、中央の空間に水流を描くことでオリジナリティある作品を描いたという。

この絵の解釈としては右隻の紅梅、左隻の白梅のいれも男性で、女性を暗示した水流を奪い合っているとか、紅梅は若さ、白梅は老いを表し、水流は時間の流れを表しているなど、さまざまな意見もあるようだ。

紅白梅図では、右隻の紅梅が若木、左隻の白梅を老木として描くことがよくある。以前観た玉堂美術館の川合玉堂の《紅白梅図》もそんな意匠だったと記憶している。しかし風神雷神を紅白梅に置き換えるというのは、面白い解釈のようにも思えた。

そうやってみると特に画面いっぱいにその姿が描かれた紅梅は、どこか擬人的な趣がある。若々しさと男性的な装い、そしてなにかステップを踏んでいるような感じもしないでもないと、そんな風に思えてきたりする。

それに対してその全貌は見えない白梅も、その枝ぶりからは大木であることは想像がつく。これはやはり老木なのかもしれない。そしてこちらもやはり男性的は感じもしないでもないような。

そんな風にさまざまな解釈を巡らしていくと、いつまでも観ていられるような、飽きることなき名品であることは間違いなさそうだ。

《紅白梅図屏風》の次の公開は、来年の早春、梅の時期になるようだ。

琳派は江戸初期(1600-)の本阿弥光悦、俵屋宗達によって作られた様式が、元禄年間(1688-1704)に京都で尾形光琳、乾山による継承と再生、さらに文化・文政年間(1804-1830)、江戸で酒井抱一、鈴木其一に継承された。これは狩野派のように世襲や師が弟子に直接手ほどきして継承されるのではなく、先行者の作品を模倣して学習する「私淑」と呼ばれる関係によって、時代や地域を超えて継承されていった。

そのため先行者の作品を写し取る、ある意味習作的作品の中に再解釈的表現を伴うことで、作品が単なる模倣を超えたオリジナリティを獲得していくということなのだろうか。試みに《風神雷神図屏風》を比較的に見てみたい。

ほかに鈴木其一のものは、たしか屏風絵ではなく襖絵として描かれたものが東京富士美術館で観たような記憶がある。