多分、今年74回目の美術館詣で。最後の締めはどこにしようかと思った。いつもだとだいたい上野の西洋美術館か竹橋の近代美術館になるのだけど、近代美術館は二週間前に行っている。そうなると選択肢がなくなる。西洋美術館の長期休館はけっこう痛手というか、西美ロスみたいな感覚がある。

質量ともに素晴らしいコレクションがあるアーティゾンは早々と27日から休館に入っている。行くところないなあと思っていたら、そういえば三菱一号館美術館の「イスラエル博物館所蔵 印象派・光の系譜」展はやっている。あれは始まってすぐに行っているけど出品作品が充実していた。ということで急遽、東京駅まで行くことにする。

年末なのでけっこう混んでいると想像していたが、案の定けっこうな入場者が。すでに入館待ちの行列が出来ていて「入館まで30分待ち」とのこと。風もなくさして寒くもない陽気だったのでそのまま列に並ぶことにした。

入館待ちは館内で出来るだけ密にならないよう入場制限をかけているということらしいが、入ってみるとけっこうな人である。順繰りに並びながら観ていくと、例のキャプション読みの人や、音声ガイドのある絵のところで停滞するので、やや後ろから観たり、少し先に進んでから戻ったりした。さすがに二度目だと次の間はどんな作品かわかるので、けっこう余裕こいている。

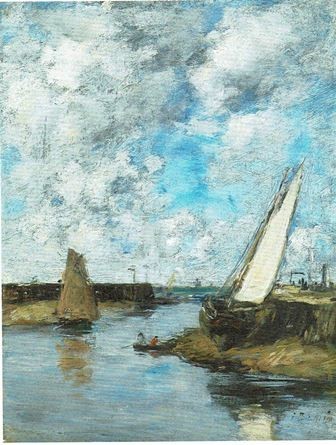

まず最初のコロー、ドービーニー、ヨンキントは軽めに眺めて終了。コローは4点、ドービニーは3点だったか。いずれも美しい絵。バルビゾン系とその次にはなんとなくクールベやブーダンをはさんで印象派に行く。ブーダンは5点出品されているけどいずれも素敵な絵。

夕景を描いたブーダンの絵って多分、初めて観たかもしれない。青や灰色を基調とした寒色系が多いブーダンの赤味を帯びた絵というのも趣がある。

シニャックはいつものシニャック。レイセルベルヘはベルギーの点描派の人。この人のことは確か東京都美術館の新印象派展で知ったような気がする。娘がアンドレ・ジイドと恋愛関係になったとかなんどか。

この絵はやや紫がかった青が美しい。それにしても点描派の作品は近くで観てもマチエールを確認するくらいで、作品の美しさを確認するのが難しいと思う。点描が大きいシニャックとかエドモン・クロスとかは出来るだけ離れて観た方が作品の全体像やその造形美を味わうことが出来るような気がする。以前、西洋美術館で試したけど、シニャックは7~10メートル離れるとベストポジションだったような。三菱一号館は構造的に距離を置いて観ることが難しいのがちと残念だったりする。

そしてセザンヌ。

至近で観るとセザンヌはかなり薄塗りの人だったことがわかる。さらにこの作品では下書きの鉛筆の跡も確認できる。さすがにそれは狙ったものではないのだろうけど、革新的な技法を模索するさなかの作品ということなんだろうか。

遠景と近景、樹木や斜面の草など、それぞれの面で筆触を変えるなど、様々な試みを行っているのかなとか適当に思っている。セザンヌ以前にこうした技法的工夫はないのだろうから、やっぱり近代絵画の父というのは適正な評価なんだろうか。

そしてゴッホのマチエール。

至近で観るとこんな感じか。

凹凸を含めたマチエールはなかなか図録とかでは確認できないけど、画像を撮るとけっこう確認できる。ゴッホの厚塗りはモンティセリの影響と聞いたことがあるが、確かに厚い。しかしある種のパッションから強烈な色彩を厚く塗り描くというのではなく、ゴッホはけっこう色彩を研究したうえで補色の関係や効果を狙って筆を置いているようにも思ったりもする。構図は前に多分書いたとおもうけど、明らかに浮世絵のそれ。

ピサロの肖像画というのはひょっとするとこの絵が初めてかもしれない。ピサロの全作品の中でも肖像画は5%程度ということらしい。その肖像画も注文を受けたものではなく、家族や友人など親密な関係性のある人物を描いているという。このモデルはピサロの娘ジャンヌ・マルグリット・エヴァで、彼女が12歳のときのものだとか。1893年の作品らしいが、ピサロが点描派の影響を脱していない頃のもの。この作品もやや遠目から観ると、少女の若々しい美しさが際立つような気がする。

この絵については以前にも書いたような気がする。1900年制作でピサロは70歳、晩年の作品だ。ある種、都市景観画のような俯瞰の構図、ここでは印象派的な筆触分割もなければ、点描表現もない。すっと筆を滑らすような筆致で、美しいがどこか凡庸な風景画といってしまえばそうかもしれない。光に移ろう風景を描くために様々な技法を研究した印象派のリーダーが晩年にこういう絵を描いていたのかと思うと、なんとなく感動すら覚えてくる。

イスラエル博物館のコレクションは多くのユダヤ系篤志家の寄贈、遺贈によって成り立っているという。図録の最初に館長であるイド・ブルームはこう記している。

当館の印象派とポスト印象派の所蔵品には、特筆すべき歴史があります。1965年開館の翌年、初代エドモンド・ドゥ・ロスチャイルド男爵の遺志を受け継いだヤド・ハナディヴ(ロスチャイルド基金)から、セザンヌの古典主義的な風景画、ゴーガンのタヒチで描いた絵画、収穫を描いたファン・ゴッホの素晴らしい風景画といった作品が寄贈されました。

これらの絵のキャプションには確かにこうある。

Gift of Yad Hanadiv,Jerusalem,from the collection of Miriam Alexandrine de Rothschild daughter of the first Baron Edomond de Rothschild

直訳すれば「初代エドモンド・ドゥ・ロスチャイルド男爵の娘ミリアム・アレクサンドリン・ロスチャイルドのコレクションからヤド・ハナティヴの寄贈」ということになるのだろうか。ようはロスチャイルド家のコレクションということか。

さらに目についたのがこういうキャプションである。

The Sam Spiegel collection, bequeathed to American Friend of the Israel Museum.

Gift of The Jerusalem Foundation from the Sam Spiegel Collection.

このキャプションがある作品は前述したヴーダンやセザンヌ作品、ドガ、ボナールなど多数ある。サム・スピーゲル、どこか聞き覚えのある名前だ。

サム・スピーゲルは、エリア・カザンの『波止場』やジョン・ヒューストン『アフリカの女王』やデヴィッド・リーン監督作品のほとんどを制作した有名なプロデューサーだ。成功したユダヤ人実業家でもあり、イスラエル建国運動を支援したシオニスト(?)でもあるようだ。そして彼は膨大な名画コレクターでもあったという。

しかしあの『アラビアのロレンス』の制作者が、熱心なイスラエルの支持者であり、博物館にコレクションを寄贈しているというのもちょっと違和感というか、面白い因縁のようにも思えたりもする。

名画のコレクションは莫大な相続税がかかるようなので、様々な基金を通じて寄贈、遺贈することで節税にもあり、イスラエル博物館はコレクションを増やすことができた。そのようにしてユダヤ人の富豪たちは、自らの名画コレクションを寄贈、遺贈し、それがイスラエル博物館の所蔵品を豊なものにしたということだ。American Friend of the Israel Museumはアメリカにあるイスラエル博物館を支援する非営利団体のようで、こうした団体は世界各国にあり、芸術品の寄贈、遺贈についての税務的便宜も図れるようになっているらしい。

美しい作品の影にもいろいろな背景がある。ひょっとすると遺贈された人の中には厳しい戦争を生き残った、あのホロコーストの生存者さえいるかもしれない。まあこれは勝手な想像でしかないけど。