今回、大塚国際美術館で興味を持ったこと、ちょっと思ったことなどを補遺として。

館内で食事や軽食がとれるのは3カ所ある。

レストラン&カフェ ショップ|大塚国際美術館|徳島県鳴門市にある陶板名画美術館

地上1階 レストランガーデン

地下2階 カフェ・ド・ジベルニー

地下3階 カフェ フィンセント

きちんとした食事をとれるのはレストランガーデン、あとの二つはカフェと銘打っているので基本はドリンクと軽食だ。いつもは昼食はだいたいレストランガーデンで食べているのだが、今はコロナの影響もあるのかレストランガーデンとカフェ フィンセントは休業中である。

今回はホテルの朝食バイキングを大目にとったので、昼食らしきものとしてカフェ・ド・ジベルニーでとでコーヒーとケーキだけにした。まあ色気より食い気というやつだ。

カフェ・ド・ジベルニーは屋外に面してガラス張りになっていて、屋外にもテラス席がある。その脇には円形の池があり睡蓮が咲いている。さらにその先は円形上の壁があり中に入ると一面にモネの睡蓮の絵がある。オランジュリー美術館にあるモネの『大睡蓮』の複製画が屋外展示されているのだ。

これは環境展示という壁画や絵画の環境空間をそのまま再現させるような試みで、ジベルニーのモネの庭を再現するかのような環境で、モネの大作を鑑賞できるようになっている。

この壁画の裏側に草木が植えられていて、さらに睡蓮の浮かぶ池が周囲をぐるりとしている。

ちょうど幾つかの睡蓮の花が咲いていた。まあ季節によるけれど、リアルな花を見つつモネの『睡蓮』を味わえるわけだ。モネの大作を屋外で味わうことができるというのも、陶板複製画の利点でもある。なにしろ屋外でも風説に耐えて数百年劣化しないということらしいのだから。

最近、中公新書の『日本画の歴史 近代篇』を読み返しているのだが、その序文の中にこんな記述がある。

日本画の近代化とは西洋化、大雑把にいうと写実化だったのです。紙や絹という二次元の平面空間に三次元の立体空間を取り込もうともがき苦しむ道のりだったのです。

(序文Ⅱ)

何度もいうように、西洋化=写実というのは日本画家によって重大な課題でした。彼らは二次元的な絵画空間に三次元的空間を入れ込もうと苦心惨憺しました。日本画近代化とは、結局この写実という一語に尽きるのではないかと思うくらいです。

(序文Ⅳ)

これは日本画だけにとどまらず、絵画表現にとって普遍的なテーマのように思える。紙、板、キャンバスという二次元の平面空間に三次元的立体空間を取り込む。結局、絵ってそういうことみたいなことを思い出させたのは、この聖母をテーマにした絵を観ていたとき。

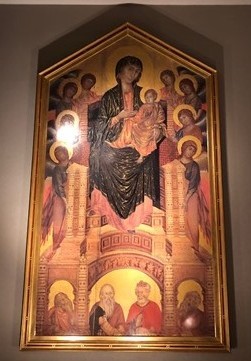

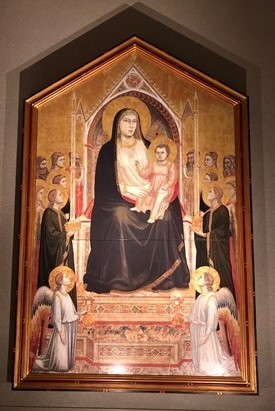

これは『荘厳な聖母』というタイトルの作品で、左からチマブーエ、ドゥッチョ、ジョットの作品。

チマブーエ:1240年頃 - 1302年頃

ドゥッチョ:1255/1260年頃 - 1319年頃

ジョット :1267年頃-1337年

年代的には10ずつくらいしか違わない、ほぼ同時代の画家だがその絵を個別にみていくと、チマブーエとドゥッチョは平面的だが、ジョットになると奥行きがあり立体的な表現となっている。

ドゥッチョは1255年頃~1319年頃に活躍した人。

13世紀から14世紀にかけての絵画表現がルネサンスを経た16世紀となると、ここまで進化する。そんなことを思いつつラファエロを観る。大塚国際美術館の系統展示ではこういう時代の変遷による絵画表現をトレースすることができる。

そして、多分一番観てみたい、でも多分かなわない絵がこれかもしれない。

そして実は一番気に入っているのはこの二枚。

カーネーション、リリー、リリー、ローズ - Wikipedia