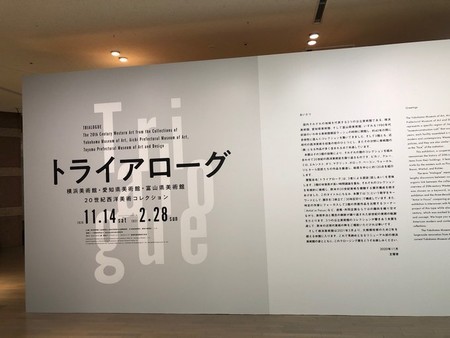

横浜美術館のトライアローグ展に行ってきた。横浜美術館、愛知県美術館、富山県美術館の三館合同による企画展。コロナ禍、海外からの貸し出しも難しいということもあり、国内の美術館が持ち回りでそれぞれの収蔵作品を集めて企画展を行うというもの。トライアローグは三者の話し合いを意味するとのこと。

各館とも日本を代表する美術館でもあり、それぞれ近現代の西洋美術品を積極的に収集していることでもしられている。海外の有名美術館から名画を借りて行うような大型企画展が難しいなかで、国内で美術品の移送も比較的に手間暇がかからず、後は企画展示の創意をいかに行うかは各館学芸員の腕の見せ所ということになる。

そういえば三菱一号館美術館と岐阜県美術館によるコラボによる「ルドン・ロートレック展」などもあった。コロナが終息しない状況にあってはこうした国内美術館による共同企画はまだまだ続いていくかもしれない。

今回のトライアローグ展でも各館収蔵品の中からチョイスされた作品は120点余りとなるが、近現代美術にふったものとなっている。現代美術への理解が浅い自分にとっては、少々苦手な部分もあり、わりと流した部分もあるにはある。まず入るとすぐに各館収蔵の目玉ともいうべきピカソが時代ごとの変遷がわかるように展示されている。

青の時代から新古典主義の時代、そして抽象画へ。晩年になってキュビズムに回帰するみたいな流れだろうか。新古典主義時代はバラ色の時代とかぶっているが出来ればキュビズム時代の作品も欲しいところか。モデルについての解説などもあり4作品でピカソにあたりがつくような展示となっている。

去年、竹橋の近代美術館で開かれていたた「窓展」でこの作品を観ている。マティスにしては落ち着いたトーンの作品で逆にそれが心に残る、そんな作品だ。

その他ではシュルリアリズムの作品としてポール・デルヴォーの作品が3点並列展示してあった。その隣にはマグリットもありまさにシュルリアリズムという感じの展示となっている。自分的にはマグリットの判じ物めいたあざとさよりデルヴォーのどこか物語性をひめた、まあ割とわかりやすい夢的な世界の方がどことなくしっくりくる。マグリットには観る者の感情移入を拒絶するような非情がある。クールあるいはハードボイルドな感覚だ。それに対してデルヴォーは同じクールであっても、容易に感情移入できるような素地を残している。

デルヴォーの作品には唐突に汽車が描かれことが多い。夜の熱帯林の中になぜか汽車みたいな絵を観たのは確か埼玉近代美術館だったか。あの汽車のイメージをつげ義春は『ねじ式』でインスパイアしたのではないかみたいなことを適当に思った。あとアラン・ルネの『去年マリエンバート』には明らかにデルヴォー作品からの引用があるような気がしてならない。

以前、京都でマグリットの回顧展を観たことがあるが、自分的にはデルヴォーの回顧展があれば絶対に行きたいと思ったりもする。

展示コーナーの間に20世紀西洋美術の流れが図式化されていて、けっこうためになるという感じだ。

企画展のサイトにも同じものがあったうえに美術用語集もあった。特別サイトは企画展終了と共になくなってしまうことが多いが、これずっと残してもらうと時々訪れて参考に出来るのだけどどうだろうか。

なお横浜美術館はこの展覧会終了の後大規模改修工事に入るため、2年以上にわたって休館となるという。この美術館を最初に訪れたのはたしか2013年の「プーシキン美術館展」だったか。それ以降、ホイッスラー、カサット、モネ、オランジュリーのルノワールなんかを記憶している。しばらくの間お休みとなるが、リニューアルを楽しみにしたいと思う。