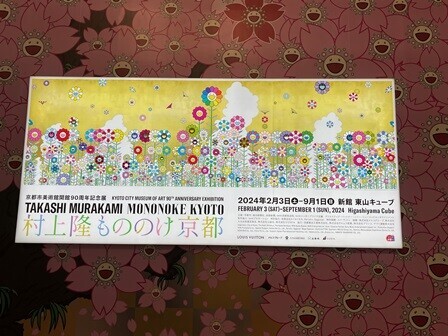

という訳で京都国立博物館「雪舟伝説」の次に京都市京セラ美術館「村上隆 もののけ京都」展に行くことにする。

多くの人が指摘しているように、村上隆はロバート秋山に酷似している。いやそう思ってTwitter(X)にツィートしようとしたら、すでに多くの人が同じような感想をツィートしていた。ただそれだけのことだ。

村上隆についてはほとんど知識がない。どうも現代アートのチャンピオンらしい。もっとも自分は現代アート全般に知識がない。変態だが天才らしい会田誠、不機嫌な童女の奈良美智、なりきり森村泰昌などなど、どれも知識がない。なので語ることができないので、様々な受け売りと引用に終始せざるを得ない。しいていえば感想、それもどこか他者の引用に依拠しているかもしれない部分もありつつの、「面白いか面白くないか」を表出するにとどまるのではないかと思ったりもする。

村上隆の作品、志向は、多分1980年代からの現代アートの動向の一つであるシミュレーショニズム、あるいはアプロプリエーションという手法に依拠しているのだと思う。というからしい。

便宜的にシミュレーショニズムは擬態、なりきりなどで、映画や広告、あるいは名画のモデルなどのイメージを利用することで、その背後に隠された意味や思想を明らかにする。思い浮かぶのはシンディ・シャーマンや森村泰昌だ。

シンディ・シャーマンの映画的なイメージを自らなりきってみせるポートレイトに驚かされた。美人が美人であり続けるためにどう人に見られるか、見せるか、ある種美人のイメージ、既成概念にとらわれ、それを演じ続けなければいけないか。そして見る側の我々は、いかに既成概念としての美人—たいていのそれは性的な意味を帯びている—のイメージを重ねることによって美人の写真を見ているか、そういうことをまさにやってみせた。正直「凄げえな」と思わされた。

まあいいか。

アプロプリエーションは、盗用・流用・換用する手法。先行する芸術作品、たいていの場合、それは評価が定まった名作とされるもののイメージを作品に導入する、あるいはそのまま流用することで、作品の様式や価値を相対化させたり、批判的な批評を試みたりするとそういうことだ。マイク・ビドロがピカソの《アヴィニョンの娘たち》たちをそのまま模倣して《これはピカソではない》とやった。あれは「ありか」、多分「あり」ということなのだろう。

村上隆の評価を美術史のテキストなどを引用すると、村上隆は90年代、特撮映画、コミック、アニメなどの戦後のおたく文化を流用するかたちで「ネオ。ポップ」の潮流を推し進めた一人である。アニメ『タイムボカン』のキノコ雲をモチーフとしたウォールペインティング、藝大時代に専攻した日本画の技術を用いながらニヒリズムを経て、「DOB君」というキャラクターの創造、フィギュアなど「おたく文化」と接近した作品を展開する。さらに90年代末に「スーパーフラット」というコンセプトを提起し、視覚の運動性を伴った超平面的な表現を提唱する。

村上隆キュレーションによる展覧会「SUPERFLAT」(2000年)に端を発する概念。日本画専攻であった村上が、伊藤若冲、曾我蕭白、狩野山雪ら江戸時代の「奇想の画家」の画面構成と、アニメーター金田伊功(よしなり)による作画手法との間に、時間性を畳み込んだ平面的視覚表現という類似性を見出したことから始まる。

奇想の画家たちの絵は、ジグザグの運動を誘発する線によって見る人の目を導く、村上は、このイメージをスキャニングする目の動き(=時間性)および平面性と、劇場版映画「銀河鉄道999」だのにみられる金田の作画およびシークエンスとを同質のものととらえ、時間性(歴史性)も空間性も圧縮される平面的表現を「スーパーフラット」と呼んだ。 『現代アート事典』 美術手帳編 美術出版社 p138

そうか村上隆は奇想の系譜、若冲や蕭白なのか。自分的にはてっきり琳派の装飾性、宗達、光琳の流れかと思ったりしたのだが。どちらかというと辻惟雄の系統だったか。

同じように村上隆というとなんとなく細田守の『サマーウォーズ』と関わりあるのではと思っていたのだが、どうもそれはないらしい。あの仮想空間のキャラクターとかのカラフルな感じはどこか村上隆的と思っていたのだが。

同時に村上隆のキャラクター、例の「DOB君」はどこか子ども向けのブランド「エンジェル・ブルー」に似ているなと思ったりもした。あれにも村上隆が関わっているのかと思ったのだが、どうも違う。違うどころか村上はナルミヤを著作権侵害で訴えていて、数千万の和解金をせしめているようだ。

まあ類似性はあるはね。しかしアプロプリエーション技法から出発した作家が著作権を主張するというのもなんだなと、昔のこととはいえ思ったりもする。実際、「DOB君」も、もともとディズニーのネズミのパロディだろうという指摘もあったりもしたらしい。まあ実際はその通りだとは思う。

まあこれは権威、権力を相対化、価値の無化を標ぼうするアプロプリエーションが権威化するという逆説の一つの証左なのかもしれないと思ったりもする。

パクリデザイナーと言われないために押さえておくべき3つの裁判例|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

(閲覧:2024年5月31日)

村上隆のDOBのモデルってミッキーマウスじゃないの? - 映画評論家町山智浩アメリカ日記 (閲覧:2024年5月31日)

まあそのへんは置いといて、本題としての「村上隆 もののけ京都」展である。自分自身、村上隆をどう思うか。ロバート秋山問題も脇に置くとして、とりあえず「面白い、面白くない」でいえば「面白い」と思う。彼の批評精神はそれこそ雪舟の《慧可断臂図》のパロディでも証明されている。自分は面白いと思っている。

あの作品を前にして、隣で観ていた女性が独りごとのように「これって雪舟の」、そしてプッっと思わず笑ってらっしゃった。それが総てではないかと思ったりもする。そう彼は面白いのだ。

本企画展は2月3日から9月1日までのロングランの展覧会だ。その冒頭に企画意図を村上隆が自画像イラスト入りのあいさつ文で紹介している。これがとても面白くかつこの企画展の意図をすべて表している。

「村上隆もののけ京都」にお越しいただき、ありがとうございます。

村上隆です。本展鑑賞において、注意点をお伝えしたいと思います。

なんとも言い訳にしか聞こえないかと思いますが、展示している一部の作品が完成していません。

オープニングのその日から徐々に五月雨式に展示している作品とは別班で製作し完成したら取り替えていく、という、特殊な展覧会形式になってしまいました。申し訳ありません。理由を申し上げますと、本展、村上隆の過去・現在・未来、それらを京都に絡めての展覧会にしてくれという美術館側からのリクエストがあり、通常なら過去作品は外国の美術館やコレクターの方たちから借りてくるものですが、外国からの高い輸送費やそれに伴う保険代を払ったりすることを避けて、作家が未だ60歳代で生きているのだから、新作を描いてくれないものだろうか?という本展のなんともトホホな要望に応えての対策として、160点以上の新作(何mもの超大作も1作品にカウントされています)を作らねばならなかったのです。

へそ曲がりの私が、そんな無理筋な要求を呑んでみようかと思った理由は、京都市京セラ美術館事業企画推進室ゼネラルマネージャーの高橋信也さんからのリクエストだったからです。彼とは30年、デヴュー当時か色々とあって、森美術館での「五百羅漢国産」でも、幹事として立ち回ってもらっていました。日本国内のアート関係者として片手に教えるほどの信頼してる人物です。その高橋さんは京都ご出身で京都文化歴史に詳しく、本展において、僕の芸術の在り方何もかも全てを「京都文脈」と絡ませようという悪巧みしてきたので、うムム、それはちょっと惹かれてしまうではないか!と、しかし!予算も無いのに言いたいこと言って、本当迷惑だなあ・・・・・・とも思いました。

だけれども、それを全てやりきってみた時に、私が京都に染まっていき、古都と一体化するってオモシロイのではないかと、邪な冒険心が芽生えてしまったのです。そして今、私はあまり寝ていないし、休みもないので、朦朧としながら時空を彷徨い始めて、魂と時空が溶けて来ており、高橋さんの狙い通り、古都の世界観と一体化してしまってます。

2月3日より、この展覧会はスタートしますが、9月1日まで約半年、開会期が続くということで、その間展示替えを続けます

最後には何とか完成形に近い形で皆さんにお届けできればと思っております。ある意味、ドキュメンタリー的な文脈を汲み取って、鑑賞してもらえるとありがたいです。

外国のコレクターや美術館からの借用は高い輸送費や保険代が必要、それならば存命の作家だし、新作作らせた方が安上がり。ということで160点もの新作を出来た順に展示する。半年間に順じ展示替えをするというドキュメンタリーチックな展覧会。まあ60代とはいえいまだエネルギッシュな活動する作家ならではの企画展ということだ。

ということでいえば、ある部分毎週のようにでも通わない限りは、その全貌が見渡せない。たまに京都旅行したついでに立ち寄るような一見の客には、冷やかし程度で見る展覧会ということになる。まあ概ねニワカ美術愛好者の美術鑑賞などそんなものだとは思ったりもする。そしてこれは大きな声では言わない方がいいだろうけど、村上隆の全貌だの実はあまり興味もないかもしれない。一見さん的に面白がれればそれでよしと。

大画面で曾我蕭白を流用した作品、これも面白いが、言わずもがなのキャプションを読むとどうにも作者の自己批評、客観視だけは確かだとは思いつつも苦笑せざるを得なかったりもする。

まああとはキラビやかで猥雑で、ただただ明るく、ファンタジーっぽくて、その底にどうにも底意地の悪さ、悪意を醸すような作品をとりあえずただひたすら観ていく。なんとなく感覚的には京都の重鎮ともいうべきキョーハクにおける重厚な雪舟作品群を見た後の、デザート気分みたいなものとしてのポップアートだ。とりあえず胃もたれはしない。そういうものだ。

後で妻に感想を聞くと、「よく判らないけれどキレイなイラストだったね」ということでした。