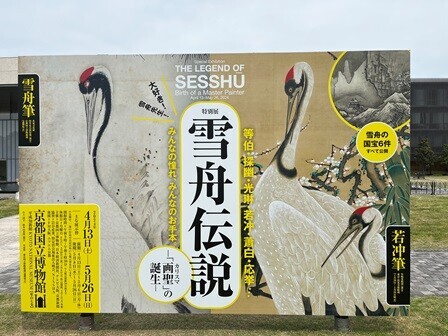

もう一週間前になってしまったけれど、京都国立博物館で開催されていた「雪舟伝説」について。5月26日に閉幕したので、ほぼギリギリで間に合った感。そもそも宿の予約をとったのがもともと27日以降で、急遽これを一週間前倒しにした。

今回の企画展は雪舟の国宝作品6点が通期で展示されている。それでいてポスターやチラシでは雪舟展ではないとうたっている。

展覧会のみどころ

日本美術史上もっとも重要な画家の一人である雪舟(1420~1506?)。6件もの作品が国宝に指定されていることが象徴的に示しているように、雪舟に対する現在の評価は突出したものがあります。しかし、それは単純に作品が優れているという理由だけによるのではありません。雪舟とその作品に対し、歴史的に積み重ねられてきた評価の上に、今日の高い評価があるのです。

本展では、主に近世における雪舟受容の様相を辿ることで、「画聖」と仰がれる雪舟への評価がいかにして形成されてきたのかを検証します。桃山時代に雪舟の後継者を自称した雲谷派と長谷川派、雪舟画風を流派様式の礎とした江戸時代の狩野派はもとより、これら漢画系の画家とは異なる実にさまざまな画家たちが雪舟を慕い、その作品に学びながら、新しい絵画世界を切り開いていきました。

一口に雪舟受容といってもそれ自体複雑な性質を孕み、多角的に把握すべきものです。その多様な雪舟受容を通して、「画聖」雪舟誕生の過程を明らかにすることを目指します。

ようは画聖と称される雪舟を、日本美術史的にいかに受容してきたのかを探る企画展ということだ。最初に雪舟の主要作品を展示し、そこから中世、近世にかけて、雪舟作品の画風、モチーフなどがいかにして受容されていったかをみていく。展示構成、章立ては以下のよう。

第1章 雪舟精髄

第2章 学ばれた雪舟

第3章 雪舟流の継承-雲谷派と長谷川派-

第5章 江戸時代が見た雪舟

第6章 雪舟を語る言葉

第7章 雪舟受容の拡大と多様化

雪舟の正統継承派ともいうべき雲谷派だけでなく、雪舟五代と称した長谷川等伯とその系譜、さらに時の権力者の御用絵師を務めた狩野派、さらに曽我蕭白、円山応挙、司馬江漢、はては若冲まで、みんな雪舟に学んだ、模倣したというようなことで、それぞれの作例をあげている。正直いうと、後半部分はややこじつけっぽい感じもした。キャプションにも「おそらく雪舟を見ていた可能性がある」みたいなものが多かった。確証はないが、モチーフの扱い方、構図などから雪舟風であるとそういうことらしい。

個人的に思ったのは、日本の画家が山水画を描けばみんな雪舟風ということになるんじゃないのかということだ。山水画は中国の墨画である。その歴史は古く、中国六朝時代にその萌芽が生まれ、隋唐時代には遠近法や写実描写などの様式が確立する。そして北宋・南宋時代に平遠山水、深遠山水などの構図、また技法の発達により、山石の質感、量感を表現する皴法や煙霞や陽光などの微妙な空気感を描く技法などが成立する。

さらに構図は、高遠、平遠、深遠の三形式を同一画面の中で統合され、単なる写実描写を超えた理想風景を現出させる。また南宋画ではさらに余白空間や簡略化された景観などに詩情性や精神性さえも盛り込むようになる。

そうした中国山水画を受容した第一人者が雪舟だったのではないか。おまけに雪舟は本場に明に留学し、そこで本物の山水画に触れ、その技法を吸収した人でもあった。洋行帰りで本場ものを直接目にし、それを吸収した第一人者。そういう人を、その作品を奉る。そういう日本人の心性が雪舟伝説を生んだのかもしれないと思ったりもする。

日本人にとって常に本物、模範、規範とするものは外部にある。外国にある。なので外国に行ってそれに触れた者が一目置かれる。これって近代日本のまんまの姿かもしれない。多分、古くは遣隋使や遣唐使の時代から培われてきたものなのかもしれない。

そういう文脈を感じざるを得ないのが、山水画という中国固有の絵画、水墨技法の日本への移入、そしてそのジャンルでもともと画力に優れた雪舟が明に渡って本場の作品、技法に触れてきたという事実にあったのかもしれない。

ましてこの技法の習得は先人の作品の模倣にあるのだ。日本の山水画は、おそらく宋代あたりから輸入されてきた中国山水画を、画僧たちがこぞって模倣し、それが代々受け継がれることによって形成されてきたということだ。日本の独自性など多分まったくない。さらには権力者の御用絵師となった狩野派、徹底した粉本主義、模倣に次ぐ模倣によって絵師としての画力を高めていった。

絵画世界では模倣によって技術を身に着けるは基本である。西洋絵画の世界でも、例えばフランスでは、みんなルーブルで名画を模倣した。先人の名作を模倣することが技術を磨く唯一の道だった。

そして雪舟の作品、もともと中国山水画を受容して昇華させた作品群を、多くの画家が模倣した。模倣に次ぐ模倣。雪舟作品に贋作が多いとか、限られた真作とあまたある贋作の存在がずっと言われてきた。でもそれは日本画における粉本主義、先人を模倣するということの結果なのかもしれない。雪舟作品は、輸入され模倣され続けてきた中国山水画と同じ扱いで模倣されてきたのだろう。いかにそっくりに描くか、構図、筆致、技法、限りなくオリジナルに近づける。なんなら讃から署名から落款まですべてそっくりに描く。

ある時期からそうした模倣、もともと技術を習得するための習作が金になる、商品として流通するようになる。それによってさらなる贋作、もともとは習作であったものが真作のごとくに扱われるのである。本企画展でなぜか勝川春章の《初宮参図巻》という春画巻が展示されている。なぜに雪舟展で肉筆浮世絵の春画がかとちょっと首を捻る。

春画巻は性生活の手引書として婚礼道具の一つだったと考えられている。そしてその絵には江戸時代の武家の生活が描かれている。その中には夫婦の寝室の脇に「山水 雪舟」と箱書きされた掛け軸を入れる軸箱が見受けられる。当時、武家社会では雪舟作とされる掛け軸は、調度品の一つでもあったのかもしれない。しかしいかに18世紀の江戸においての雪舟の受容のされ方の一例とはいえ、勝川春章の春画をも展示する。このへんが今回の企画展「雪舟伝説」の良い意味でのあざとさ、強引さのような気もしてならない。なんていうか「それはこじつけだろ」と突っ込みの一つも入れてみたくなるような。

個人的には雪舟の真作にして、国宝、重文の作品が多数観ることができる、それだけで十分な企画展だと思う。そういう意味では、自分にとってはこの企画展はまがうことのない「雪舟展」である。

《秋冬山水図 冬景》

美術史のテキストなどでもお馴染みの作品。NHKの番組で、日本画の作家にこの作品を模倣させ、雪舟の技術や作品世界に迫るというのを観たことがある。確かに素晴らしい作品だと思うが、自分的にはあまたある中国山水画の一つとも思えたりもする。

《破墨山水図》

破墨とは「濃墨が淡墨をはじき、『濃墨が淡墨を破る』(黄公望、写山水訣)効果を生む。水墨画の技法として、元時代以降広く使用されている」とある。

濃墨と淡墨の効果的な使用によって山石の量感を描く技法、それを弟子のためのお手本として実作したのがこの作品なのだろう。そして破墨という技法はこの作品によって、日本美術史に連綿と受け継がれていったということか。

《山水図》

雪舟の絶筆とされる。図録解説には以下のように説かれている。

絵では複雑な視点誘導が試みられるが、中景の湖手前に小さな遠山が急に没骨で描かれるなど遠近感を大きく逸脱する。また線皴の少ないのっぺりとした画的な岩にぶっきらぼうに墨を重ね塗るなど荒ぶる筆致で、老齢の描きぶりをよく伝える。

「遠近感の逸脱」、「荒ぶる筆致」、「老齢の描きぶり」とあるが、画の完成度としてどうなのか、画聖最晩年の作ということでの評価でしかないような気もする。個人的にはまあ普通の山水画、やや遠近感が乱れた山水画という風にも観れてしまう。

《慧可断臂図》

有名な有名な雪舟の人物画である。教科書などで何度観ているが実作は初めて。正直、この作品を目にすることができただけで、この企画展を観に来た、京都まで足を運んだ価値があったと思う。

禅宗の祖達磨に弟子入りを乞い、自ら肘を切り落としてその覚悟を示したという逸話を描いた作品。なるほど鬼気迫るものがある。そうなのだが、この日キョーハクの後で京都市京セラ美術館で村上隆展をはしごした。すると村上隆はこんな風にこの名画を茶化してみせてくれる。これもまた現代アートの諸相でもある。

《倣李唐牧牛図(牧童)》

《倣夏珪山水図》

雪舟が著名な中国画家の作風を元に描いた連作の一部で、この連作は北宋・南宋の宮廷画家である李唐、南宋の宮廷画家である夏珪と梁楷、画僧玉澗の四名に基づく七図が確認されているという。いわば雪舟がこういう画家たちに影響を受けてきました、こんな画風の人たちですよということを示したものだ。

李唐は北宋末期の画院画家で、南宋画院に復職したときは八十歳に近い高齢だったとつたえられているて、山水画においては北宋から南宋へと様式転換がなされる時期に重要な役割を果たした。

一方夏珪は、南宋の画院画家で、馬遠とともに山水画を完成させたとされる。特に対角線構図や景物を片隅に寄せて余白部分を増大させる「辺角の景」「残山剰水」といった構図が有名だ。写実のなかに形式美を追求した余白の効果などの詩情をかもす画は、その後の山水画の規準例となっている。

手持ちの画像、たしか教科書かなにかで見たものをあげてみる。結局、こうした先行例、山水画の蓄積が多数ある。それらは雪舟の時代、いくつも輸入されており、禅画僧が模倣していたのかもしれない。雪舟は明に渡った間にこうした作例を多数観ていたのかもしれない。いずれも蓋然性でしかない。

雪舟伝説という企画展、雪舟画を日本の絵師たちがいかにして受容していったのかというのは、ある意味各論部分かもしれない。そして総論としてまず雪舟はいかにして中国山水画を受容したのか、そのへんにもっとスポットライトあててもよかったのかもしれないと、そんなことを考えた。

《山水図》

《風雨舟行図》