高崎市美術館の後、今度は東口のタワー美術館に行く。

光ミュージアム所蔵 美を競う 肉筆浮世絵の世界/高崎市タワー美術館 | 高崎市

肉筆浮世絵とは

肉筆浮世絵は、錦絵と呼ばれる浮世絵版画と区別して、浮世絵師が自らの筆で直接絹や紙に描いた浮世絵を指すもの。初期の浮世絵は一点ものの肉筆浮世絵が主流だったが、木版による浮世絵版画が大量生産されることにより広く大衆に享受されたことや、欧米に浮世絵版画が輸出され高い評価を得たことなどが、江戸時代中期以降浮世絵は木版画による錦絵が主流になっていったという。

「美を競う肉筆浮世絵の世界」展の巡回スケジュール

本展覧会は、岐阜県高山市にある光ミュージアムが所蔵する肉筆浮世絵約420点の中から厳選された110点が出品されていて、2019年から2023年の期間に全国10カ所の美術館に巡回する大掛かりなものとなっている。だいたい年に2~3ヵ所の巡回予定という息の長い展覧会だが、2022年は今回の高崎市タワー美術館のみで、次は来年に長崎、長野という予定になっている。

京都展

会期:2019年4月27~6月9日

会場:京都文化博物館

静岡展

会期:2019年9月7日~10月27日

会場:佐野美術館

福島展

会期:2019年11月9日~12月15日

会場:いわき市立美術館

大分展

会期:2020年10月2日~11月23日

会場:大分市美術館

岩手展

会期:2021年4月24日~6月6日

会場:花巻市博物館

三重展

会期:2021年10月2日~11月14日

会場:パラミタミュージアム

群馬展

会期:2022年1月29日~3月21日

会場:高崎市タワー美術館

長崎展

会期:2023年4月22日~6月11日(予定)

会場:長崎歴史文化博物館

長野展

会期:2023年7月29日~9月24日

会場:水野美術館

光ミュージアム

光ミュージアムは岐阜県高山市にある美術館で、新宗教教団崇教真光によって美術館と考古学博物館の機能を備えた総合博物館として開館したもので収蔵品は自然史、人類史(世界史)、美術から構成されていて、自然史(飛騨地域の化石・岩石)が約12000点、人類史約2000点、美術は国宝太刀を含む2000点を有している。

美術展示では浮世絵、近代日本画、洋画・現代アートなどを展示しており、肉筆浮世絵約420点、版画220点の他、近代日本画では横山大観、竹内栖鳳、上村松園、前田青邨など、洋画はモネ、ゴッホなども所蔵している。

その他、人類史展示室では旧石器、メソポタミア文明、ギリシヤ・地中海文明、エジプト文明、アンデス文明、中国文明などの古代遺物や文物、また古代飛騨のジオラマや恐竜の実物大模型なども展示している。

光ミュージアム|HIKARU MUSEUM(光記念館)高山市(飛騨高山)の美術館・博物館複合型ミュージアム

マヤ文明をモチーフにした建物は壮大な規模であり、一度機会があれば訪れてみたいところでもある。

本展覧会の構成

「美を競う肉筆浮世絵の世界」展の構成は3章立てとなっていて、浮世絵の時代的変遷に沿った形で展開されている。

1章 肉筆浮世絵の展開

浮世絵の祖ともいわれる菱川師宣の菱川派、歌舞伎界と密接な関係にあり役者絵や芝居の看板絵などを手掛けた鳥居清信を祖とする鳥居派などから、宝永から享保期に輩出した懐月堂安度を祖とする懐月堂派、肉筆画のみで主に美人画を制作した宮川長春を祖とする宮川派などを紹介する。

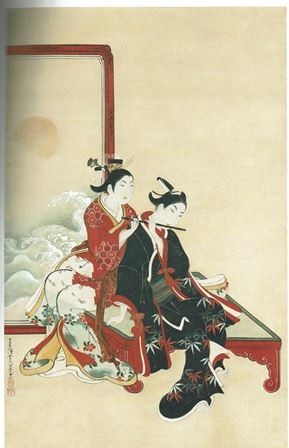

特に宮川派では祖の宮川長春がふっくらっとした丸顔の美人画を描いたのに対して、弟子の一笑は細面でややつり目の女性像を描き、その後の浮世絵における美人画の定型像に影響を与えているようだ。

さらに18世紀に入ってからの歌川春章を祖とする歌川派、寛政期の喜多川歌麿を祖とする喜多川派や鳥文斎栄之を祖とする鳥文斎派なども紹介する。

2章 百花繚乱・多彩な作品群

文化文政(1804~1830)以降の後期浮世絵の時代から明治までの時代を作品とともに紹介している。ここでは葛飾北斎を祖とする葛飾派、菊川英山を祖とする菊川派、歌川豊国、豊広が手掛けた美人画、歌舞伎絵、風景画のジャンルから歌川派が形成される。この中から「東海道五十三次」シリーズの広重なども輩出する。

3章 上方と地方で描かれる肉筆浮世絵の展開

ここでは京、大阪で活躍した画家とさらに名古屋、九州などで活躍した画家の作品を紹介している。京都では17世紀から18世紀にかけて活躍した西川祐信を祖とする西川派、大阪で活躍した月岡雪鼎、寛政期に京都祇園で美人画を制作した祇園井特などの作品を紹介している。

美人画の様式

肉筆画の画題は圧倒的に一人象による立姿や座姿の遊女を描いた美人画が多い。その美人画には様々な題材があるが、概ね以下の7つの様式に分類されている(以下図録より)。

- 日本や中国の古典・伝説・説話・歴史などで知られる美人(小野小町、清少納言、紫式部、伊勢物語の松風村雨、源氏物語の女三の宮、中国の楊貴妃、西王母など)

- 1の見立表現(見立紫式部、見立楊貴妃など)

- 吉原や他地域の遊郭風俗の中で描かれた美人(高尾大夫、扇屋花扇、吉原芸者、品川の遊女、夜鷹、京都・大阪・長崎・ヨコハマの遊郭風俗、遊女、芸者など)

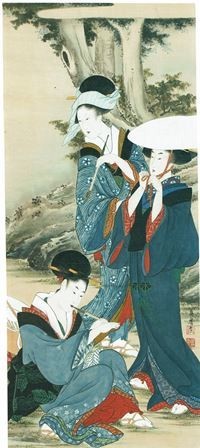

- 遊郭以外の女性風俗の中で描かれた美人(踊り子、町芸者、深川芸者、水茶屋、巫女、矢場女、大原女、母と子、娘と子ども、物見遊山、花見、寺社詣、夕涼み、雪見など)

- 入浴、浴後、髪洗い、化粧など女性特有の姿態美として描かれた美人(入浴図、湯上り美人、髪結い、鏡台での化粧、爪切りなど)

- 歌舞伎・浄瑠璃・謡曲より描かれた美人、および見立表現(妹背山、八百屋お七(吉三郎)、お染(久松)、お半(長左衛門)、梅川(忠兵衛)、見立忠臣蔵、見立雁金五人男など)

- その他として、いずれの範疇にも判断しがたい美人

これらの様式は明治以後の日本画における美人画にも引き継がれている。初期には遊女も画題として取り上げられていたが、じょじょにそれ以外の女性風俗が主流となっていったようで、鏑木清方、伊東深水なども風情や情緒を取り込んだ女性風俗を抒情的に描くようになる。さらにいえば上村松園は同じ女性風俗を描きながらも、そこに精神性を込めるようになるという、そういう理解でいいのではないかと思ったりもする。

気になった作品

宮川派の祖となる宮川長春の作品。やまと絵的というかふっくらとした容貌である。全体として品の良さというか格調性の高さを感じる。

宮川派は、稲荷橋狩野家の日光廟修復での報酬不払いの件で狩野家と紛争となり長春が暴行を受け、子の長助と門人らによる稲荷橋狩野家春賀邸への切込み事件が起こったという記録があるのだとか。

宮川長春の高弟である。長治に比べると細面でつり目の美人である。ほぼこの様式が後の美人画の定型となっていく。しかしよく見ると一笑の美人画は、明治期の松園や清方のそれに似た部分もあるような気がする。明治期の画家たちは興隆を極めた錦絵の美人画から遡って宮川派の作品を参考にしたなんていうこともあったのではないかと、適当に想像してみる。

宮川一笑は前述した稲荷橋狩野家切込み事件で罰せられて伊豆新島に流罪となり、その地で亡くなったという。

画号や作風から喜多川歌麿の門人と推定される画家だが、喜多川姓を名乗った記録はないという。

美人画ではないが、北斎の堂々たる肉筆画だ。光ミュージアムの肉筆画コレクションの中でもこの二作は目玉的な作品だという

蹄斎北馬は葛飾北斎門下の高弟。御家人の隠居であったと伝わっている。遊女の傍らにいるのは遊女見習いの幼女で禿(かむろ)という。

ほろ酔い加減で虚ろな表情を見せる遊女が描かれている。喜多武清は谷文晁の門人で浮世絵師ではないとのこと。画賛があるのは文人画の影響だろうか。

遊女の背後から禿が袖の中に手を差し入れている。かゆい背中を掻いてやっている情景のようだ。「このへんですか」、「もう少し右、右」みたいな会話が聞こえてきそうな感じの絵である。画面左下に明治己巳九月五日求之~とあるのは、明治期にこの絵を購入した持ち主が記したものだとかで、右下には作品への考察も筆書きされている。購入したのは明治画壇の巨匠河鍋暁斎だという。

なんとなくだが、上村松園が描きそうな画題。

三畠上龍は天保年間に京都で活躍した画家。もともと四条派に学んだとされていて、着物の柄などに四条派風な雰囲気があるという。