久々の東近美である。前回行ったのが2月29日なので三ヶ月ぶりとなる。

TORIO パリ・東京・大阪 モダンアートコレクション

TRIO パリ・東京・大阪 モダンアート・コレクション - 東京国立近代美術館

(閲覧:2024年5月31日)

実をいうと今回の企画展、まったくノーマークだった。予告されていることはなんとなく知ってはいたし、チラシやポスターを見たことは見た。でも「TORIO」が何を意味するのかもよく理解していなかった。マティスの《椅子にもたれかかるオダリスク》がポスターに使われているので、マティスのこの絵が来るんだくらいの認識。でもパリ市立近代美術館所蔵のこの作品、どこかで観ているような気もする。

ということでまったくどんな企画展かをノーチェックで作品を観るという、あまりない経験をした。個人展、回顧展だと、誰この人みたいなことあるけど、企画展だというのに。たまにはきちんと美術館のホームページをチェックしないといけないなと。

今回の企画展はというと、パリ・東京・大阪の近代美術館三館所蔵のモダンアートをテーマに沿って展示するというもの。東近美の作品にはけっこう見慣れたものがあるけれど、それをパリ市立近代美術館、大阪中之島美術館それぞれの所蔵品と並列することで、新たな視点、切り口、ある種の異化効果が生まれるということなんだろう。それをなんも考えずに観ているので、結局三点の並列展示はあまり考えず、とにかく一点一点を普通に鑑賞した。企画をたてたキュレーターには申し訳ないような気もする。

とはいえまあ普通にそれぞれの作品を鑑賞する、けっこう著名な作家の名品揃いなので、それもまた楽しいということなんだろう。ただし企画意図を理解してないので、途中で意識が散漫化してしまったのは残念なこと。この3点の作品はこういうテーマで並んでいる、そして次はこういうテーマ、視点でこんな作品がと、綴れ織るようにして観ていくべきものが。

なので出来れば会期中、もう一度くらいは来てみたいと思ったりもした。なかなか楽しい企画展ではある。さらにいえばパリ市立近代美術館、大阪中之島美術館の所蔵品など、なかなかまとめて観る機会もないので、それだけを意識してもいいかと思ったりもする。実際、東近美の作品は割と観慣れたものが多いので、途中からそういうことを意識していたかもしれない。

まあ普通に考えてもこの企画展はこういう風に3点のセットで楽しむべきなんでしょう。

まあそれはそれとして気に入った作品を単品で。

《髪をほどいた横たわる裸婦》

多分、この企画展の目玉的作品かもしれない。モディリアニという作品の希少性からすると、現在だったら数十億、いやへたすると百数十億の価格がついてもおかしくない。見事な作品だ。モディリアニ存命中の最初にして最後の個展のときに、そのヌード作品数点が猥褻を理由に官憲によって撤去されたという。この作品がそのときの一点かどうかは判らない。

誰かの批評でモディリアニの裸婦について、それがある種の人びとには「猥褻」と感じられるのは、その量感、あえていえばその肉感にあるのではみたいなことを読んだことがある。その量感、肉感は、モディリアニがもともと彫刻を手掛けていたことから来ているのではということだった。たしかにこの絵、デフォルメされた細長い顔の女の肢体は、たしかに立体的でぬめっとした量感がある。別にそれを猥褻とは思わないけれど股関にそえた手の描き方などもどこか煽情的かもしれない。

この絵のモデルは誰だろう。モンパルナスあたりの娼婦か、あるいは良家の子女で画学生であり、モディリアニに献身的に尽くしたジャンヌ・エビュテルヌだろうか。エビュテルヌをモデルにした作品を観ると、彼女の悲劇的な死(モディリアニが死んですぐに自死した)のことを思ってしまう。

この作品、万博が失敗して多額な負債を被った市財政の補填のため売却とか、そんな悪夢がないことを祈りたい。でも維新だからなあ。

《昼食》

この黄色い花の鮮やかさ、全体に黄色がかった画面、ポーラ美術館所蔵のボナール作品《地中海の庭》を想起させる。ボナールをマティスは評価し、ピカソは忌み嫌ったという話は有名だけど、理屈で絵を描くピカソにはこういう絵は好きになれないだろうなと改めて思ったりもする。

《自画像》

ユトリロの母、シャヴァンヌやルノワールのモデルをつとめ、のちに画家となりさらに年の離れた息子の友人と結婚する。ユトリロは生涯この母親を慕い続けていたとは何かで読んだ記憶がある。息子ほど絵は売れなかったらしいけれど、画家としても非凡な才能があるとは思う。この絵などはフォーヴィズム的な要素強い。いつもこの人に感じる輪郭線太目、それによって色面を分割するようなゴーギャン的な部分がやや弱まったような印象がある。

《果物棚》

アンリ・ルソーと同じく正式な美術教育を受けたいないため、「素朴派」、プリミティブなどと括らせる。実際に園芸業者から画家に転身した。樹木の表現、平面的な画面構成などはルソーの影響、あるいはルネサンスから古典主義時代の風景画の表現からの影響もあるか。

でもこの色彩感覚、平面的で装飾性あふれる構成はやはり只者じゃない。あえて子どもの絵のような雰囲気や、執拗に一枚一枚葉は花を描く部分は、それらがアウトサイダーアート風と捉えられるのだろうが、これはあえての技法なんだろうなとも思う。細かく細かく、執拗に執拗に描かざるを得ない画家の衝動なんでしょうか。

《ペレル通り2番地2の出会い》

ブローネルは、かつてアンリ・ルソーが住んだペレル通り2番地2に引っ越したことからこの作品が生まれたという。ルソーの《蛇使いの女》に自らが生み出した、巨大な頭部と2つの身体、6本の腕を持つ「コングロメロス」を登場させる。こういうのもアプロプリエーション(盗用・流用・換用する手法)なんだろうな。まあ誰が観てもルソーだし、そしてタイトルがルソーかって住んだアパートメントとなれば、ハハーンとなる。

ブローネルはシュルレアリスムの画家で、ルソーがどうというよりこの怪物「コングロメロス」のような得体のしれない造形物をさかんに描く人だったようだ。多分、実作を観るのは初めてかもしれない。

《レディ・メイドの花束》

山高帽の男の背中に描かれているのはボッチチェリの《春》の花の女神フローラである。だからどうしたと言われれば、マグリットの作品はそこで終わってしまう。そういうものだ。多分山高帽の男はマグリット本人なんだろう。だからどうした、いやまあ、そういうものだ。

《果物籠を持った女性》

マリア・ブランシャールはスペインの女流画家。パリでエコール・ド・パリ派の画家との交流から、ヴォーヴィズム、キュビスム的作品を多く描いた。同じスペインのファン・グリスとの交流からパリで活躍したが、晩年は経済的に困窮した。生まれつき脊椎が曲がる脊柱側弯症や股関節にも障害があったとも。

この作品はキュビスムから具象に戻りつつある時期かもしれない。彼女がキュビスム作品を描いていたのはおもに1915~1918年頃だったはず。そしてこれはというと具象といいつつも多視点による空間構成がなされている。細長い画面で仰角、俯角、平行視線を一つの画面に再構成している。面白い絵だと思うし、実はこの絵が今回の企画展のなかでもけっこう印象に残っている。

この絵の展示テーマは「人物とコンポジション」、並列しているのは小倉遊亀《浴女その一》(前期展示で、後期は《その二》になる予定)、岡本更園《西鶴のお夏》(前期)、北野恒富《淀君》(後期)。いずれも多視点、そしてどこか構図にゆがみを含んだ作品だ。

《自画像》

素敵な作品である。あの《原爆図》も人物は丸木俊の造形によると聞いたことがある。本当は凄い画家なんじゃないかと改めて思ったりもする。

《雪のノートルダム大聖堂、パリ》

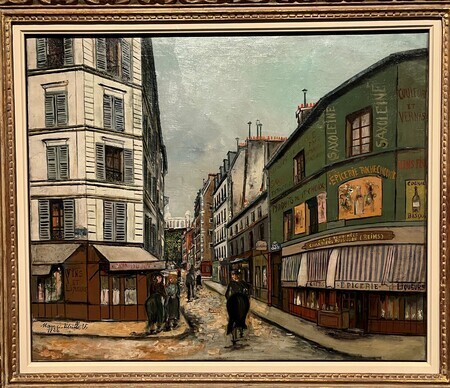

《セヴェスト通り》

《レストラン(オテル・デュ・マルシェ)》

《並木道》

松本竣介の青緑の世界。ときにシャガールのような幻想的な町を描く。この絵はどこかアンリ・ルソー的。税関使を勤めパリの城塞の縁を歩く孤独なルソー自身を描いた絵と同じようなものを感じる。共通するのは多分、孤独だろうか。あとこの坂は青緑の岸田劉生《切通しの写生》を個人的には思い浮かべてしまった。

《パイプを持つ男性》

《青いヴィーナス》

常設展

4Fハイライトは加山又造の《千羽鶴》。3F日本画の間では伊東深水《聞香》が久々にお目見え。香をかぎ分けてその種類を当てて楽しむ香会の一コマ。三世代の和装の婦人の間で一人洋装の女性を配する。伊東深水のモダンな感覚のいったんよく描かれている。大好きな作品だが、本当に久しぶりに観たような気がする。

《聞香》

《爽涼》

《行水》

満谷国四郎といえばこの作品や大原美術館の《緋毛氈》を連想する。一方で彼は若い頃に五姓田芳柳の門に入り、翌年小山正太郎の不同舎に移っている。その頃には日本の観光地を写実的に描いた外国人向けの土産物絵を多く描いている。そうした写実による風景水彩画とこうしたデフォルメされ、平面化された絵とのギャップを強く感じたものだ。解説によれば大原孫三郎の支援で二度の渡欧の頃より、平面的でありながらボリューム感のある作風に変わったという。

セザンヌやルノワールの影響を指摘する解説も多いが、平面性、装飾性とデフォルメされたフォルムにはゴーギャン的なものも感じるし、もっといえばやまと絵的なものさえ感じたりもする。この絵もなにか久々に観たきがする。そしてこの絵を観ると、大原美術館の《緋毛氈》を観たくなる。