京都市京セラ美術館の村上隆を観て、京都の美術館巡りは終了と考えた。雪舟観てデザートに村上隆である。ということで岡崎公園の駐車場のエレベーターまで戻ったのだが、そこに「Tessi」の文字が目に入る。京セラ美術館の真ん前にある京都国立近代美術館でやっている富岡鉄斎展である。富岡鉄斎の回顧展がやっていることは知っていたけれど、今回はパスかなと思ったのだが、よく見ると会期は5月26日まで。会期末である。時計は4時を少し回っている。駆け足で観ることになるがどうするか、行っちゃえと急遽引き返すことにする。

京都国立近代美術館は京都市京セラ美術館に行った後に寄ることが多い。たいていが閉館間際ということで駆け足で回る。でもそこで観た企画展や作品がけっこう次につながることもある。思えば笠木次郎吉のことを知ったのもこの京近美である。そこから府中市美術館で開かれた「やさしい明治」展などで、明治初期の土産物絵などにも触れた。京近美がもっている名品から、今まできちんと観ていなかった作家への興味も広がったりもした。

富岡鉄斎展

ということで今回も駆け足ながら、正味45分で富岡鉄斎を観ることにした。もっともてっきり5時閉館だと思っていたのだが、6時閉館でけっこう余裕をもって観ることができたのだけど。

没後100年 富岡鉄斎|京都国立近代美術館 | The National Museum of Modern Art, Kyoto

(閲覧:2024年5月31日)

富岡鉄斎は幕末から大正にかけて活躍した文人画・南画の人である。遠近感を無視というか、そのへんから自由な柔らかい線でデフォルメされた山水画を描く人という印象が強い。そしてなぜかえらく評価されている。さらにいうと外国での評価、また洋画家からの評価が高い。パスキンが「鉄斎こそ近代日本画壇の唯一の世界的な画家」と評したとか、ブルーノ・タウトが「鉄斎の画を見てセザンヌを想起した」とか。また梅原龍三郎らも鉄斎を評価していたという。

一方で、日本画の世界においては、主流派をなした日本美術院などの新派からすると旧派としてかたずけられるというか、傍流化していた。思えば、フェノロサの講演『美術真説』において「南画は絵にあらず、画讃は文字にすぎない」と攻撃したことなどの影響は大きかったのかもしれない。

我々が近代日本の美術史を学ぶときには、どこか岡倉天心の流れから大観、春草、寒山、そして京都の栖鳳らをメインストリームにすえる。でも当時的には例えば大観らはなかな絵が売れない時代が続いたというし、逆に南画、文人画の方が大衆的な人気もあったという話も聞く。

富岡鉄斎については海外や洋画家の評価も高いため、近代日本の南画・文人画のチャンピオン的な扱いを受けることが多いみたいだけど、その他にも南画・文人画の系譜の画家は沢山いたのではないか。

一般的に南画・文人画は中国の文人、士大夫といわれる知識人が余技的に描いた画を一般的にいう。詩情感のある、理想的な山水風景に詩作を添えた作品だ。それは職業画家(その多くが宮廷に仕えていた)によるもので、主に宋代、特に北宋で盛んだったのが宮廷画家たちによる北宋画、南宋時代に士大夫らによって描かれたものが南宋画といわれたという。これを明代の画家菫其昌が、「南北二宗論」として定義づけ、さらに職業画家の系譜を北宗、文人画の系譜を南宗とし、文人画の革新的な表現や精神性に優位を与えたという。

ちなみに富岡鉄斎は菫其昌の言葉「万巻の書を読み、万里の道を行かずんば画祖となるあたわず」を座右の銘にしていたという。

菫其昌(1555-1636)は明末の中国美術界の巨匠である。若くして科挙に合格し、北京で官僚となり、その後は郷里に戻り地方の富裕な地主である一方、書画コレクターでもありまた画論『画禅室随筆』のなかで南宗画の優位を説いた「南北二宗論」を展開した。また画家として大成し、彼を祖とする「松江派」を形成した。

一方で彼には様々な醜聞がある。まず売れっ子の画家として、画を求める者が多かったため、画家を雇って代作させ、署名のみみずから記すという量産体制を積極的に行い、果てには画家自身真筆かどうか判別ができなくなったともいう。世の中には菫其昌の真筆、贋作が溢れかえったということだ。

さらに彼は松江の大地主として悪辣な収奪・横暴の限りを尽くし、民衆の一揆で屋敷が焼き討ちにされたという。その差異「獣官菫其昌」のビラが貼られ、「楽な暮らしを望むなら、まず菫其昌を殺せ」という歌が流行ったという。

豊かな教養にあふれ、画家としてまた美術の理論家でもあった一方で、地方の悪辣な権力者でもあるという二面性をもっていたということだ。

富岡鉄斎は菫其昌の芸術面において私淑する部分あったのだろうが、その実人生、悪地主である部分や贋作を量産させて私服を肥やした部分にはあまり関心がなかったのだろうか。

話を富岡鉄斎展に戻そう。

この人の絵というとトーハクの《二神会舞図》とか東近美での蘇東坡を描いた《東坡酔帰図》とか、なんていうか脱力系のゆるい線みたいなものを思い出す。いずれも80代になってからのものだったか。そこには枯れたとか老境というよりも、より自由な線みたいな若々しさを逆に感じたりした。

そして今回の回顧展で、この人の四十代とか六十代の六曲一双の大作を観ると、その画力、精密な筆致、表現にちょっと驚いたりもした。そしてとても45分足らずでは消化できないなとも思った。とはいえ時間もないので流し見したけど、富岡鉄斎恐るべしという感じ。まあこれまで掛け軸などの表装ものしか観ていないのだから、これは致し方ないかもしれない。

屏風絵の大作では、ポスターやHPなどにも掲載があったこの作品がインパクトがあった。

《妙義山図・瀞八丁図》

妙義山、確かに奇岩、奇壁だけど、ここまでの奇抜な岩山ではない。でもあの風景が心象風景としてはあそこまでになってしまうのかと。奇想山水という言葉があるのかどうか知らないけれど、そんなことを思った。

もともと山水画は写実から始まって、じょじょに理想風景やデフォルメ、描かない余白に詩情や美、精神性を表すなど、作家性が強まっていくのだろう。でもより誇張された作家の心象をそのまま表出する。もはや写実とかそういう部分とは別の造形世界、これが芸術というものなんだろうなと、そんなことを思いつつ、たぶん富岡鉄斎が評価されるのはそういうとこなんだろうと思った次第。

《富士山図》

常設展示

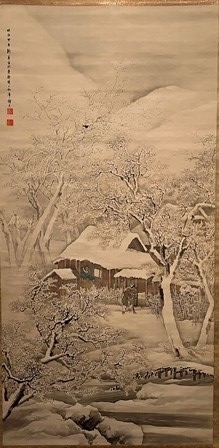

《風雪三顧図》

鈴木松年は上村松園のお師匠さん。この画は2022年に京近美を訪れた際にも観ていてなんとなく印象深く覚えていた。

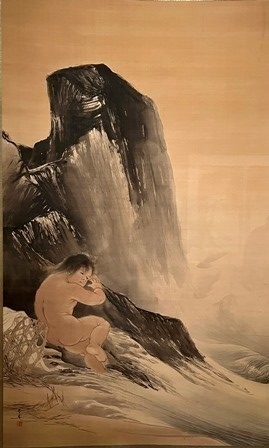

《夏の海邊之図》

山元春挙は京都画壇で竹内栖鳳と並び称されたというが、なんとなくその知名度は栖鳳に比べて馴染みがないか。森寛斎、野村文挙らに学んだ円山派の画家。1904年にアメリカ・セントルイス万博に農商務省、京都府の命によって出張、写真術を取り入れたり、友人だった浅井忠から洋画技法の写実を取り入れたという。この画でも岩肌の水墨的表現と童子の妙に西洋的な表現が独特の味わいを感じさせている。

《夜勤の帰り》

《夜勤の帰り》 秦テルヲ 1911年 絹本着色

この人の作品はあちこちで観ているが、この画の夜の風景、女工たちの姿をとらえた部分がどこか惹かれるものがある。そういえば最近も東近美で《京洛追想画譜》が展示されていたような気がする。

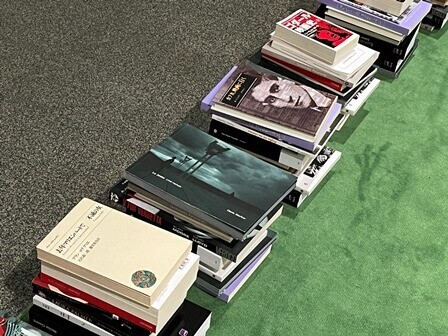

《無題(映画について)》

富岡鉄斎が座右の銘とした菫其昌の「万巻の書を読み、万里の道を行く」という言葉にちなみ、過去の歴史や文学、映画などの引用・参照を通して創作活動を行うアーティストを紹介するということで、書物に親しむこと自体を作品化したのが、ドミニク・ゴンザレス=フォルステルによる緑色のカーペットの上に書物を積み重ねたインスタレーション、とのこと。鉄斎からの関連とはいえ、ほとんど「こじつけ」にしか思えない。もっっとも美術館における関連展示はたいての場合「こじつけ」なのである。

このインスタレーション、靴を脱いでカーペットの上に自由に歩き、そして自由に本を手に取っていい。多分、手に取った本は元の場所に戻さなければいけないのだろうが、手に取った鑑賞者が別の場所に移すことによって、作品が再編集されていく。まあそんなことはないだろう。

映画本はけっこう昔から買ったり、読んだり、手放したりを繰り返している。そういう意味では親和性も高く、そこに居続けようと思えば、多分長い時間いられるかもしれない。そういう意味では今回の駆け足で通り過ぎるような鑑賞にはあまりよろしくない作品だが、それはまあこちらの問題だ。

《雲中天壇》

これもまた富岡鉄斎の関連。ルノワールに師事した梅原龍三郎もまた、富岡鉄斎を評価した洋画家の一人で、やはりセザンヌとの類似性を感じたのだとか。この画もまた梅原らしい鮮やかな色彩が印象的だ。

この富岡鉄斎展はこの後以下のように巡回する。残念ながら関東での巡回はない。それを思うと、駆け足とはいえ観ておいてよかったなと思った。

巡回

富山県水墨美術館 2024年7月12日(金)~9月4日(水)

碧南市藤井達吉現代美術館 2024年10月5日(土)~11月24日(日)