先週のことになるけど、3月1日から始まった国立新美術館「ルーブル美術館展ー愛を描く」に行って来た。

<みどころ>

国立新美術館での大規模なルーブル作品展というと、2015年に「ルーブル美術館展-日常を描く」が開かれている。あれからもう8年近くが経っているのかと思うと、月日の経つのは早いと思わずちょっとした感慨めいたものを思ったりもする。

前回は日常をテーマにして、主に風俗画が中心で目玉的作品はフェルメールの《天文学者》だった。今回はずばり「愛」がテーマで、どちらかというと神話や歴史などの物語画が中心。でも今回の目玉はフラゴナールの《かんぬき》だとか。作品の希少性、バロック絵画の巨匠として人気のあるフェルメールとどこか軽薄と評されるロココのフラゴナールでは、どこか格落ち感もないではない。もっともロココの巨匠は、ヴァトー、ブーシェ、フラゴナール、みんな画力抜群。けっしてフェルメールに見劣りすることはないのだけど。

基本的にルーブルの名品が73点揃っている。しかもルネサンス後期、バロック、古典主義、ロココ、新古典主義、ロマン主義からの名品揃いであり、質は高い。いわゆる著名な名画こそないけれど、普通に名画、名品が揃っているだけに見応えがある。ルーブル恐るべしというところだ。

ウィークデイの木曜に行ったのだが、会場はかなり混んでいる。時間指定の予約制なのだが、入場には列ができる。そして会場内もそこそこに混んでいる。例によってだが、音声ガイドの対象作品の前では二重、三重の人だかりとなっている。なのでいつものように空いてそうなとこ、空いてそうなところを探して観て回る。

会場はというとウィークデイの美術館でよくある、ジジババ=高齢者の鑑賞者はなんとなく少ない感じがした(などと同じジジィが申しております)。それよりも何か圧倒的に若い女性が多い。これは六本木というお洒落な場所柄なのか、あるいは「愛」というエモーショナルなテーマのためか。まあ春休みということで大学生さんたちが多数入館されているのかもしれない。一人もしくは二人連れの女性が多く、男女の若いカップルはさほど多くはなかったかも。

まあ基本的に作品に集中しているので、実は鑑賞者には興味がない。ただこれもいつも感じることだけど、作品の前にいて横の解説のテキスト熟読するのとか、ただただ音声ガイド聴きながらずっと作品の前に立ち止まってというのは、出来れば勘弁して欲しいなとは思ったり。

作品的にはバロック、ロココ、新古典が中心にも思う。なのでフランスのものはもっぱらアカデミズム系。さらに同時期のイタリアやオランダ、フランドルが多くある。最後の最後にシャセリオー2点、ドラクロワ1点で、ロマン主義も押さえてますみたいになっていたけど、ここは正直いらんかな~と思ったり。

シャセリオーは新古典主義からロマン主義に転じた人だけど、この人はもともとアングルの弟子だったこともあり、初期の歴史画とか、とにかく絵が上手い。「愛」がテーマということでも、初期作品の方が良かったかもみたいにちょっと思ったりもした。

繰り返しになるけど、作品は名画、名品、とにかく見事な作品が多くて見応えある。ビッグ・ネームが少ないが、古典主義であればブーシェやプッサン風、バロックではルーベンス風、レンブラント風など、やはり当時の巨匠の影響を感じさせるものが多いようにも感じた。

いくつか気になった作品を。

- アントワーヌ・ヴァトー 1648年-1721年

- ルイ=ジャン=フランソワ・ラグルネ(兄) 1725年-1805年

- セバスティアーノ・コンカ 1680年-1764年

- ピエール・ミニャール 1612年-1695年

- フランソワ・ブーシェ 1703年-1770年

- 16世紀後半にヴェネツィアで活動した画家

- シャルル・メラン 1597?-1649年

- サッソフェラート 1609年-1685年

- サミュエル・ファン・ホーホストラーテン 1627年-1678年

- ジャン=オノレ・フラゴナール 1732年-1806年

- トマス・ゲインズバラ 1727年-1788年

- フランソワ・ジェラール 1770年-1837年

アントワーヌ・ヴァトー 1648年-1721年

ロココの巨匠、アカデミー入会時に「雅宴画」というジャンルで入会となったことから、雅宴画のヴァトーと評される。けれど画力は抜群だし、いわゆるロココの軽やか、優雅、あるいは軽薄性とは一線を画するような気もしないでもない。この絵にあるように物語画、歴史画という当時のアカデミーで一番格上だったジャンルにおいても、力を発揮した人なんだろう

ルイ=ジャン=フランソワ・ラグルネ(兄) 1725年-1805年

この画家、あまりよく知らないが、今回の展覧会では3点出品されている。

ルイ=ジャン=フランソワ・ラグルネ - Wikipedia (閲覧:2023年3月13日)

アカデミーで活躍した画家のようで、生没年が1725-1805年というと新古典主義のダヴィッド(1748-1925年)よりもやや年長だが、同じように歴史画を得意としていたということでいえば、正当なアカデミズムの画家だったのだろう。さらにいえばこのすべすべとした肌やドレイバリーの表現は、のちのアングルらにも影響を与えているかもしれない。とにかく画力がある人という感じ。しかし18世紀から19世紀のいわゆるアカデミズムには本当に絵の上手い、画力のある画家が揃っていたのだと思ったりもする。

セバスティアーノ・コンカ 1680年-1764年

セバスティアーノ・コンカは、ナポリ、ローマで活躍した画家。主にフレスコ画、祭壇画などで宗教画を描いた。またバロック派ルカ・ジョルダーノの影響を受けている。ということでイタリアのバロックの画家。劇的な構図、場面などはまさしくバロック的。若い娘を奪い今まさに飛び立とうとする一瞬を陰影とともに見事に描ききっている。

この主題はオウィディウスの『変身物語』にあるもので、年老いているものの頑健なティタン(巨人族)である北風ボレアスが、アテネの王エレクテウスの娘オレイテュイアに恋し、自分のものにならないとしるや掠奪するという物語。その後、ボレアスとオレイテュイアの間には二人の息子が生まれるという。

ピエール・ミニャール 1612年-1695年

ミニャールは、王立絵画彫刻アカデミーの中心として尽力した古典主義の巨匠シャルル・ル・ブランのライバルだり、ル・ブラン亡き後はアカデミーの院長職を務め、ル・ブラン同様に国王首席画家となった。フランス絵画の古典主義を形成した重要な画家の一人。

この主題もまた『変身物語』からのもので、半人半獣の牧神パンがニンフのシュリンクスを自分のものにしようとして追いかけまわす。シュリンクスは葦の茎に姿を変えて、その抱擁から逃れようとする。シュリンクスを抱きかかえて守ろうとしているのはランド川の神で、その変身を叶えようとしている。

この絵の半ば舞台の書割のような静止画的雰囲気、牧神パンのややマンガチックな容姿などは、どこかバロック的な劇的要素も感じさせる。構図、色遣いなどはある種の重厚な趣もある。

この作品は1685-1690年頃の制作で、ミニャールの晩年の作品かと思って図録を見てみると、ミニャールの生没は1612-1668年とある。うむ、死語の作品?これは明らかに誤植だね。細かいフランス語の部分ではきちんと1612-1690とあったりして。まあ、どんまい。

どうもこのへんの絵は、「暴力と魔力ー欲望の行為」というテーマによるものらしいが、掠奪愛を主題にした作品を多数展示しているようだ。

フランソワ・ブーシェ 1703年-1770年

「プシュケとアモル」の話もまた『変身物語』の中にあり、多くの画家によって主題として取り上げられている。本展覧会でも同じ主題からフランソワ・ジェラールの作品が出品されている。

ここではブーシェがロココの軽やかな画家としてよりも、華やかさを持った物語画の名手の側面がよく出ている。中心にいるアモルやプシュケ、さらに女神たちの肌の白さとそれ以外の神々の褐色の対比、空と大地の陰影的対比なども見事だ。

プシュケは美しい王女だったが、神託により醜悪な怪物に捧げられることになる。しかし神託の預言に反して、心優しいアモルが現れる。プシュケは相手の顔をけっして見ないように言い渡されるが、好奇心からランプの灯でアモルの顔を見てしまう。目覚めたアモルは逃げ去り、プシュケはアモルの母、ヴィーナスから様々な試練を課せられる。その試練を克服した後、アモルは神々にプシュケとの結婚を懇願し許されて結婚を果たす。この絵はまさにその結婚と神々の祝福を描いている。

正面のアモルとプシュケ、プシュケの頭上には花嫁を守護するユノ、その右上には三日月をつけたディアナ、さらにその右にはユピテルがいる。その下側には花婿、花嫁に背を向けたアモルの母ヴィーナスがマルスとともに馬車に乗っている。アモルの左側にはケレスとフローラがいてと、ほぼオールキャストが揃っている。

ちなみにアモルはエロス、あるいはキューピッド、クピドと称せられるので、少し整理しておく。

エロス [Eros]

古代ギリシアの愛の神。古代ローマではクピド、あるいはアモル。根源的な存在としてガイアとともにカオス(混沌)から生まれあという伝説があるが、後にアフロディテ(ヴィーナス)とアレスの息子と見なされるようになった。有翼の少年あるいは青年として表され、しばしば恋の弓矢を持つ。神々の愛の画面などに副次的に登場する他、プシュケとの恋物語が有名。天使やブットのイメージの原型の一つとなった。

『岩波西洋美術用語辞典』

この絵は8年前の「ルーブル展ー日常を描く」でも来ている。蠱惑的で貴族や王族の寝室を飾るような所謂閨房画の一つだ。オダリスクとはオスマン帝国のハーレムにいた姓奴隷のことである。18世紀にはオリエンタル趣味、エキゾチックなテーマとしてさかんに取り上げられた主題でもある。

ベッドに寝そべり下半身を露わにする女性を描いた蠱惑的な作品をブーシェは数点描いている。特に有名なのは本作と、後にルイ15世の愛唱となるマリー=ルイーズ・オミュルフィを描いた《金髪のオダリスク、またはマリー=ルイーズ・オミュルフィ》だろうか。いずれもポルノ一歩手前的な作品ともいえる。絵画にはそういう受容もあったのは歴史的にも事実だとは思う。

16世紀後半にヴェネツィアで活動した画家

作者が特定されていない作品でティントレットの作とされていたこともあるという。作者はヴェネツィアでティントレットの工房で活動した可能性もあるとされている。いずれにしろ画力の高さは際合っている。今回の展覧会でもけっこう気にいった作品だ。こうした名画、研究の成果で作家が特定されるということもあるのだろうか。

これも『変身物語』にある、美しい人間の若者アドニスを恋したヴィーナスの愛情を主題としている。ヴィーナスは狩りを危険だと忠告するが、聞く耳を持たなかったアドニスは猪に襲われて命を落とす。その亡骸を見て気を失っているのがヴィーナスである。ヴィーナス、アドニスの体を支え、亡きがらを覆うベールを広げているのはヴィーナスの侍女である三美神のアグライア、エウプロシュネ、タレイア。

どうでもいいが、「パリスの審判」で出てくる三美神はヘラ、アテナ、アプロディテ(ヴィーナス)のこと。ギリシア神話は奥が深いというか、登場人物が混同してくる。

シャルル・メラン 1597?-1649年

上半身をはだけ老人に乳房をしゃぶらせる若い女。これが父と娘によるものだというと、思わず「オェ」っとなるような絵柄である。これは親に対する娘の愛情を描いた宗教的な画題だというと、なおさらにちょっと勘弁という気もする。

これは古代ローマの逸話で、年老いたキモンが死刑を宣告され、獄中で刑の執行を待つ間、飲食を禁じられる。キモンの娘ペロは父を訪れる許可を得て、親に寄せる愛情から、ひそかに自分の乳房を父に含ませて母乳による栄養を与えたという。

この現代的にはちょっと眉を顰めるような主題、以前ルーベンスの回顧展でも観ていて、やはり「オェ」っとなった記憶がある。古代においては近親的な部分にもタブー的要素が緩やかだったのだろうか。

以前、ルーベンス展を観た感想として、この主題=親子の情愛というのが言葉通りに受容されていたのか、いささかに疑問に思ったことがあった。17世紀にあって絵画は観客の様々な好奇心を満たす部分もあったのはないかと、そんな気がした。いま、メランの作品を観ても、どうにもこの画題には好奇なイメージがあるような気がしてならない。まあ観ている自分の邪さの表れなのかもしれないが。

シャルル・メランは創作活動の大半をローマで過ごしたフランスの画家である。絵画様式的にはニコラ・プッサンと近似的であり、フランス古典主義絵画の一翼を担った作家の一人として位置付けられている。

サッソフェラート 1609年-1685年

見事な宗教画である。サッソフェラート(本名ジョヴァンニ・バッティスタ・サルcヴィ)は初めて知る画家である。

イル・サッソフェッラート - Wikipedia (閲覧:2023年3月13日)

イタリアのバロック期の画家でラファエロ的な画風で知られたとある。ラファエロ風というのはなるほどと思わせる。また同時期に活躍したカルロ・ドルチと同じく私的な顧客のために宗教画を描き、修道院や教会のために作品を描いたという。幼子イエスをくるむ青いベールはどことなくドルチの青を連想させないこともない。

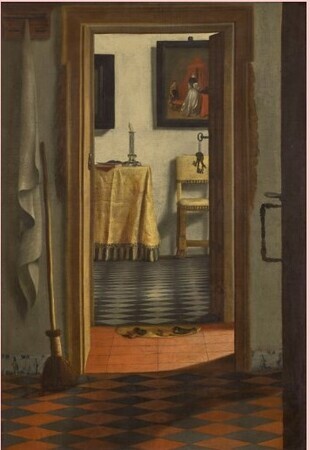

サミュエル・ファン・ホーホストラーテン 1627年-1678年

この人物がどこにもいない室内を描いた絵が「愛」をテーマにした展覧会に展示されているのは。しかもこのコーナーでは「室内と酒場-オランダ絵画における愛と悦びと駆け引き」というテーマで展開されている。ここには様々な寓意を喚起するしかけがは位置されている。一番最初の部屋の入口脇に立てかけられた箒、二番目の廊下にはタイトルにもなっている脱ぎ捨てられた部屋履き、そして奥の部屋の戸口には錠前に鍵が差し込まれたままとなってる。

卑俗な想像をすれば、この家の女主人、あるいは女性の奉公人は、このドアからは見えないどこかで、ふいに訪れた男の逢瀬の最中なのではないか。《部屋履き》というタイトルはまさにそれを連想させる。

バロック期のオランダの風俗画によくある世俗的な寓意を含ませた絵画だ。時代性、オランダ風俗画というジャンル性、そうした部分を含めルーブルはこの絵に相応の価値を見出し、今それを東京で我々は眼にしている。割とあからさまなエロティシズムの暗示例として。

作者サミュエル・ファン・ホーホストラーテンはオランダ黄金時代の画家で、レンブラント門下でキャリアを出発し、肖像画家として成功し、生まれ故郷のドルドレヒトで造幣局の局長も務めたという。

サミュエル・ファン・ホーホストラーテン - Wikipedia (閲覧:2023年3月13日)

ジャン=オノレ・フラゴナール 1732年-1806年

《ぶらんこ》など優雅で蠱惑かつ明るく軽やかな作品を描いたフラゴナールの意味深な作品。これが本展覧会の目玉でもあり、「18世紀フランス絵画の至宝:なのだという。まあ構図といい、表現といい、申し分のない名画だとは思うが、他の作品に比べてこれが目玉というのは、ちょっとばかり無理があるかもしれない。いや普通に良い絵だとは思うけど。

この絵は、図録によれば「若い青年の激しい情熱に抗っているかのような若い女性を描い」ていて、放埓なのか道徳的なのかが議論されてきた作品なのだという。さらに、「女性は男性の誘いに抵抗したが、彼が扉にかんぬきをかけた瞬間、身をまかせたという場面が示されている」のだという。

それにしてはすでにやや乱れたベッドやねじれた天蓋カーテンなどは、これから行われる情事を予兆してるのだろうか。図録の解説によれば、倒れた椅子、壺とバラの花には処女性の喪失やら、前景のテーブルに置かれたリンゴにはイブの誘惑と過ちを想起させるなど、小道具が揃っている。

まあいろいろと意味深な絵のようだが、とりあえず普通に良い絵だと思う。以上。

トマス・ゲインズバラ 1727年-1788年

イギリス・バロックのゲインズバラの作品。これも2015年の「ルーブル展ー日常を描く」に来ていた作品でもある。イギリスの庭園と古代趣味を示すとされ、庭園の奥にはなにやらギリシア・ローマの神殿を思わせる遠景の建造物がある。その柱頭はアカンサスの葉が描かれているのでコリント式のようだ。

そうした景色の前で座って会話する二人の人物からは、親密な雰囲気が感じられるとされるが。熱心に女性に話しかける男性、それに対して女性は視線を今でいうカメラ目線のようにしてこちら向けている。女性にその気がないのか、あるいは恥じらいのせいなのか。この手の作品によくある一種の心理ゲームなのかもしれない。

フランソワ・ジェラール 1770年-1837年

1798年 186✕132

ブーシェの作品の主題でもあった「アモルとプシュケ」の物語である。ここではアモルが初めてプシュケを見初め最初のキスをする瞬間。プシュケの頭上にはプシュケのアトリビュートである蝶が舞っていて、彼女がプシュケであることを表している。

フランソワ・ジェラールはダヴィッドに師事した新古典主義の画家でナポレオンの肖像画で確固たる地位を得たという。本作でも筆触を感じさせない滑らかな筆致には画家の画力の程を感じさせる。新古典主義のすべすべとした肌の表現は、アングルやブグローに先行する。プシュケの放心した表情にはどこかルネサンス的なものも感じさせる。

この絵もまた本展覧会の目玉的作品でもあり、おそらく人気が高いのではないかと思う。自分にもかなりインパクトが高く、しばし魅入っていた。