この美術館は2年ぶり。それでも今回で7度訪問している。日光に行った後、かなりの頻度で茨城まで足を伸ばしている。

今回はというと特にお目当てがある訳わけでもなく、なんとなく常設展で大観とか春草とか観山とか、そのへんが出ていればいいかとそんな感じで訪れた。あとこの美術館は仙波湖と仙波公園、偕楽園に隣接していて、本当に雰囲気が良いところ。水戸市民の憩いの場所的で、いつ行ってもちょっとだけ水戸に住んでいる人が羨ましくなる。

茨城県近代美術館 | The Museum of Modern Art, Ibaraki (閲覧:2023年5月19日)

猪熊弦一郎展

そして今回開催されていた企画展はこれ。

猪熊弦一郎展『いのくまさん』 | 茨城県近代美術館 | The Museum of Modern Art, Ibaraki

(閲覧:2023年5月19日)

猪熊弦一郎、一応は名前知っているし、どこかの美術館で何点かは観ているはず(多分)。とはいえあまり注目していないというか、ひっかかってこない作家さんという感じなので、実はピンとこない。作品が頭に浮かぶこともない。

猪熊弦一郎 - Wikipedia (閲覧:2023年5月19日)

今回の回顧展は、猪熊弦一郎の魅力をこどもたちにわかりやすく紹介した絵本『いのくまさん』(小学館)をもとに構成されたものとなっている。

とはいえ子どもから大人までにというと、若干微妙な構成だし、もしも絵本をもとにということで子ども向けの構成にするなら、それこそ夏休み企画みたいにして、ワークショップ風にしても良かったかもと思ったり。

自分のようなニワカ美術愛好者(?)からすると、もう少し猪熊弦一郎の画歴に沿った形できちんと説明を加えてくれる形でも良かったかなと思ったりも。

とにかく猪熊弦一郎は画風、作風を変化させてきた人である。当初、画学生あるいはキャリアの初期には写実的。

これはインパクトあったし、ひょっとしたら一番気に入ったかもしれない。この絵はフランスに留学していた時に一番最後に画いたものとか。フランスではマティスに師事している。その影響下あるかなと思えるのがこのへん。

線とか簡略化し感じ、そして色彩、背景の植物の装飾的な表現とか、マティスの影響はいわれなくても感じる。

それからなぜかこの人はピカソみたいな絵も描く。後期のピカソ風なやつ。

この人は一方でグラッフィクデザインみたいなものにも手を広げる。1950年にあの有名な三越の包装紙をデザインする。

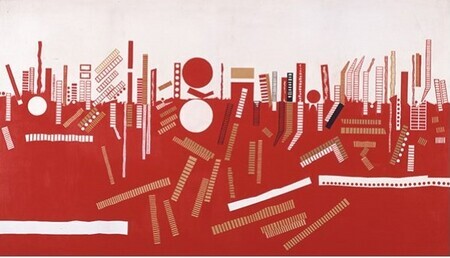

そして1955年からは活動拠点をニューヨークに移す。マーク・ロスコ、イサム・ノグチ、ジョン・ケージ、ジャスパー・ジョーンズらとも交流をしたとも。その時代はもう抽象画の方向に向かっていく。

この作品は多分都市のランドスケープとか生活とかそんなものを描いているのかなと思ったり。割と気に入った作品。

その後20年以上アメリカで活動を続け80年代に帰国。93年に90歳で亡くなっている。戦中、戦後に活動した画家としてはかなり成功した部類なんだろうなとは思う。

とにかく画風、作風が変わっていく人なので、どこを取っかかりにしていいのか悩む。まあ時代や作風にとらわれず、この絵いいなと、なんとなく感性部分で観ていくのがいいのかもしれない。

とりあえずこれからは猪熊弦一郎の絵を観るたびに、「あっ、三越の人」みたいな反応をするんだろうなと思ったりもする。まあニワカの俗人だから。

常設展

常設展、基本は茨城に所縁のある画家が中心。茨城は五浦に日本美術院が一時移転していたということもあり、横山大観、菱田春草、下村観山、木村武山などの作品も多数所蔵している。洋画では中村彝あたり。

そして今回も日本画では、大観、春草、武山、さらに松本楓湖なんかもあったけれど、一番の目玉というかインパクトがあったのはこれ。

『平家物語』の「大原御行」に取材した作品。平清盛の娘で出家した建礼門院徳子の元に舅である後白河法皇が訪れる場面。建礼門院の視線の先に今まさに後白河法皇がやって来る。そういう一瞬をとらえたという。

観山の《大原御行》は画巻物が有名。東近美で一度観たことがあるがその美しさには見取れるばかりだった。これは1908年の作品なので、この《大原之露》はそれに先立つもの。もうこの一作だけでも水戸に来る価値ありっていうところ。

中村彝というとルノワールの影響というけど、これは多分セザンヌを意識した習作かなとは以前にも書いたかもしれない。

桂ゆきの寓意的というか、アイロニーを感じさせる童話みたいな絵、切り絵、コラージュ作品、なんか判らんがけっこう気に入っている。自分的には現代性を感じるのだけど、けっこう戦後すぐの作品群も多い。まとまってこの人の作品を観る機会があればちょっと嬉しいかもしれない。