立川が凄いことになっている。

友人と久々飲むために立川に来たのだが、ただジジイが飲んだくれるのも芸がないので、ちょっと文化的散策に。

ということでバスに乗って昭和記念公園方面に。このへんはなにかえらいこと整備されている。自衛隊の基地と広域防災基地、あとは様々な国の機関などがある。もともと立川飛行場の跡地らしいのだが。

まず広域防災基地、これってあの『シン・ゴジラ』で首都が破壊されたあと、政府の災害対策本部予備施設となったところだな。矢口や赤坂が、ここから復興を始めるみたいに意気揚々としてたとこだったか。

今回行ったのは、広域防災基地から道路を隔てたところにある国立国文学研究資料館と国立極地研究所。どちらも大学共同利用機関法人の一つ。

国文学研究資料館

まず最初に行ったの国文学研究資料館。

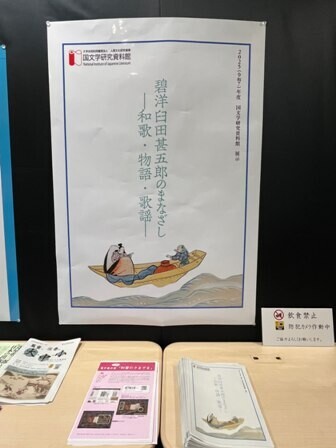

展示「碧洋臼田甚五郎のまなざし―和歌・物語・歌謡―」 - 催し物 | 国文学研究資料館

臼田甚五郎って誰だ。無学なので判らない。調べるとどうも国文学、民俗学関係のえらい先生で、長く国学院で教授をされた方だとか。

そしてこの臼田先生が蒐集された蔵書古典籍が245点、国文学研究資料館に寄贈され、その一部が今回特別展示されているということらしい。

御拾遺和歌集や伊勢物語、竹取物語の写本など貴重な史料ばかりなのだが、いかんせん無学な自分にはまったくわからない。自分が書とか仏典、教本が苦手なのは、まずくずし字が読めない、漢文が読めないからに尽きる。つくづくもっと勉強しておけば良かったなと悔恨の思いに。とはいえけっこうこうした史料を見て回るのもけっして悪くはない。

ちなみに友人は法学部出身だけど、本当は国文学をやりたかったのだとか。40年来の付き合いだがこれは初めて聞く話だった。

臼田先生関連の史料、古典籍のあとにはミニコーナーとして蔦屋重三郎の刷本の企画展もやっていた。こっちのほうはけっこう興味がわくというか、出版畑だったので興味津々だ。

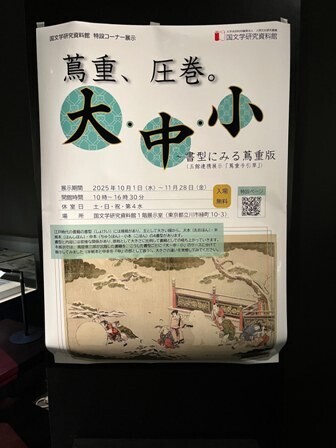

「蔦重、圧巻。大中小〜書型にみる蔦重版」

蔦重、圧巻。大中小〜書型にみる蔦重版

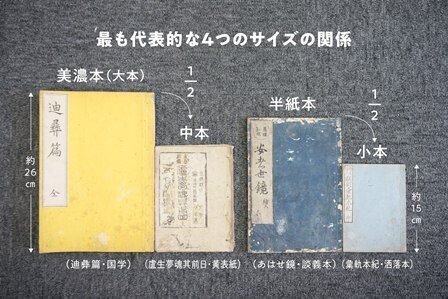

江戸時代の書籍の書型には規格があり、ここには、大きい順から、大本・半紙本・中本・小本の4書型を並べています。大きさの違いを実感してみてください。

書型と内容には密接な関係があり、原則として大きさに比例して書籍としての格も上がっていきます。

今回は、蔦屋重三郎(初代)が出版した書籍を、こうした書型

ごとに「大・中・小」のケースに分けて展示してみました(半紙本と中本を「中」の部として扱う)。

蔦重版はざっと500点を超えますが、試算すると最も多くを占めるのが中本で約6割、ついで半紙本が2割、大本・小本がそれぞれ1割弱といった構成比となっています。

小の箱【小本】

刊行点数でいえば少ない小本ですが、洒落本が過半数を占め、ついで出本、寛政期(1789~1801)には雑書などが刊行されています。

書籍そのものの物理的な面を反映して、内容も軽く、遊びの要素が強いのが特色です。中の箱【半紙本・中本】

【半紙本】富本浄瑠璃の正本・稽古本が安永期(1772~1781)半ば以降主力商品として不動の地位を占めつづけ、天明期(1781~1789)に入ると流行に連動して狂歌関連書が目立つようになり、絵本、絵本など造本において多彩な展開をみせます。また寛政期(1789~1801)半ばには多色摺絵本も複数刊行されています。【中本】最も多く点数を占めるのは黄表紙で、春・秋の吉原細見とともに、毎年恒例の定期的、持続的な刊行物として着実に出版され、天明期(1781~1789)に狂歌関連書が加わります。この他、吉原の灯籠や俄の番付、一部の洒落本などもこの書型で刊行されました。

また、半紙本・中本においても、往来物は経営基盤に安定をもたらす重要な商品でした。大の箱【大本】

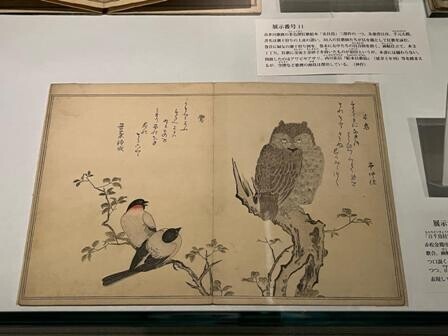

萬重版の大本といえば、天明期(1781~1789)後半から寛政期(1789~1801)にかけて出版された多色摺の狂歌絵本、絵人の狂歌本類、とりわけ大本一帖(画帖仕立て)による豪華な喜多川歌麿画のシリーズが目立ちます。

しかし、こうした質の高さはおそらく人銀に支えられたものであったはずで、安永期(1772~1781)から寛政期を通覧すれば点数としては往来物が圧倒的多数を占めています。地味ながら経営基盤を支えていたのは、実用書でした。

蔦重のメリハリを利かせた出版戦略がみてとれます。(解説キャプションより)

これは大本の歌麿のもの。

この時代の大本、中本、小本は現在の大判本、AB判、A4、B4、菊判、四六判、B6、小B6判(文庫)、B40判(新書)などとは違うのだろう。現在の書籍の判型はB全、A全といった用紙から何面とれるかみたいなところと関連しているのだけど、当時の事情はどうだったのだろう。

江戸時代の本の判型について、成城大学の国語国文学実習に書誌学入門講座があるみたいだ。こういう授業ならちょっと聴講してみたくなるな。

ちなみにこの国文学研究資料館の今回の企画展では、64Pのきちんとした図録的小冊子をちょっとしたアンケートに答えるだけで無償頒布されている。けっこう内容が面白い。

国立極地研究所

その中の南極・北極科学館は国立極地研究所の広報展示施設で、無料で観覧できる。ここはちょっとした科学博物館だ。

そしてなんとかく心が躍る雪上車。

初代:宗谷(1957年 - 1962年)

2代:ふじ(1965年 - 1983年)

3代:しらせ(初代)(1983年 - 2008年)

4代:しらせ(2代目)(2009年 - )

南極観測船は今は4代目らしい。展示してある模型は左が「ふじ」で右が「宗谷」。古い人間なので、南極観測船というと出てくる名前が「宗谷」だったりする。

この「ライギョダマシ」という深海魚。なんとなくシーラカンス風な感じの標本だけど、これって「銀ムツ」とか「メロ」とかいう名前で切り身でよくスーパーに出ていたやつ。なんか最近は需要の増加によって流通量が激減している高級魚なのだとか。

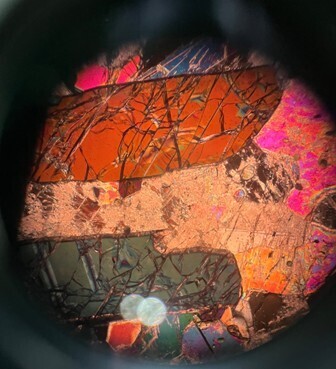

これは顕微鏡から接写したものだけど、コランダムという鉱物で、南極で発見された宝石なんだとか。

国立極地研究所の南極・北極科学館もけっこう充実した展示内容。こういうところに子どもを連れてくると、将来の夢は理系冒険家・南極観測隊の隊員を目指すとか、そういうことになるかもしれない。

ということで、立川では無料で文系、理系の資料や博物展示に触れることができます。