MOA美術館に来るのは4度目くらいだろうか。目玉ともいうべき尾形光琳の『紅白梅図』は最初に一度観たきりである。あれはたしか毎年春先に一度展示するとあとから聞いたことがある。とはいえここは国宝、重文作品を多数所蔵しているので来るのが楽しみなところでもある。

今回は企画展『没後80年 竹内栖鳳ー躍動する生命ー』。

MOA美術館 | MOA MUSEUM OF ART » 没後80年 竹内栖鳳 -躍動する生命-

東の大観、西の栖鳳と称される京都画壇総帥の回顧展ということで楽しみにしていたもの。出品リストをみるとMOA美術館、京都市京セラ美術館、湯河原町立美術館三館が所蔵している作品が中心のようだ。湯河原美術館というのがちょっと意外ではあったが、栖鳳は晩年湯河原の旅館天野屋に寄宿し、その敷地内にアトリエを建てたという。そういう縁もあり湯河原町は多数の栖鳳作品を所蔵しているということらしい。

竹内栖鳳についてのメモ

・1864年京都の川魚料理屋に生まれる。後年魚の絵などにその出自も多少影響しているかもしれない。

・1877年四条派土田英林に絵を習い、1881年円山四条派の幸野楳嶺に師事し棲鳳の雅号を得る。

・23歳で結婚、当初は高島屋で着物の絵付、デザインの仕事で生活の糧を得ていた。

・1900年パリ万博を視察。西洋絵画、特にターナーやコローの影響を受ける。帰国後雅号を栖鳳に改める。

・弟子をとらなかった横山大観とは異なり、積極的に後進の指導にあたり、土田麦僊、小野竹喬、西村五雲、橋本関雪、上村松園、伊藤小坡らを育てた。

・師匠幸野楳嶺の「画家にとっての写生帖は武士の帯刀である」という教えを勤行し、日々写生に勤めた。

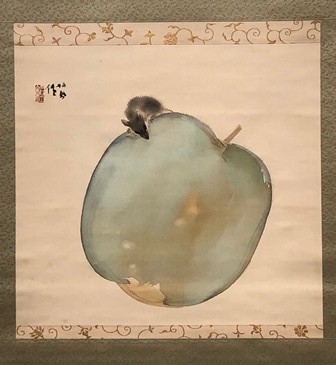

・動物画を得意とし、自宅に猿、兎、家鴨を飼い写生に勤めた。「動物を描けば、その匂いまで表現できる」と評された。

まず最初に展示されるのは六曲一双の大作『夏鹿』。

左隻の飛び跳ねる一頭の鹿は動を、右隻の群れなす鹿たちは静を表しているのだそうな。よくみるとその毛並み、特に尾の描写などに栖鳳の筆致がよくでているように思う。これ一作だけでもこの企画展に来る価値がある。

その他の六曲一双の大作屏風絵では『喜雀』がある。

竹内栖鳳は小動物や小禽を好み、特に雀を好んだという。栖鳳は、「雀を描くことはなかなか難しい。雀は他の鳥と違って『チュ!』と鳴く。画家はやはりその『チュ!』を描くことを心掛けねばならない。絵というものは矢張り単なる射実では到底満足できない」と語ったという。

どうだろう、その「チュ!」は伝わってくるだろうか。この絵を観ているとたしかに、「チュ!」「チュ!」という鳴き声が聞こえてくるような気がするが。

会期は7月27日まで。熱海は土石流災害のため道路も分断されており、アクセスも容易ではない。被災された方々は美術どころではないというところだろう。とはいえMOA美術館は当初から被災された方を受け入れたり、救援のための消防車両のために駐車場を提供し、前線基地としての役割を担っている。現に美術館に向かう間でも第二だか第三駐車場に10数台の消防車両が停まっているのも目撃した。

そんななか、MOA美術館では熱海市民には入場無料招待も実施しているという。

熱海市民無料招待のお知らせ | MOA美術館 | MOA MUSEUM OF ART

竹内栖鳳展にも多くの関係者の努力が払われていることを思うと、コロナ禍とはいえ県外からも興味のある方にはぜひ観に行って欲しい企画展だとは思った。箱根新道からの山越えで霧や雨などけっこうハードな道程だったが、行けて良かったと心から思っている。