今回の常設展は割とあたりだったと思う。4階のハイライトは山元春挙「雪松図」。22日からは川端龍子の作品に替わるようなので、もう一度来る必要があるかも。こういうのもタイミングの問題。さらにはいつもの原田直次郎「騎龍観音」、アンリ・ルソー「第22回アンデパンダン展に参加するよう芸術家達を導く自由の女神」など。この部屋では佐伯祐三の「ガス灯と広告」が妙にしっくりきて、しばし絵の前でボーッとしていた。

佐伯祐三はユトリロやヴラマンクの影響が一般的に指摘されているが、この絵はそれらの影響を脱したオリジナリティを感じさせる。それはグラフィカルな文字表現やデフォルメされた人物などから。さらにいえばどことなく戦後の実存主義、現代人の不安を描いて寵児となったベルナール・ビュフェの表現に影響を与えたのではと思えるようなところがある。

2室では生物画、花瓶に活けられた花を主題とした作品が多数展示されていて、それぞれの個性が浮き彫りにされていて楽しかった。出来ればここにラ・トゥールの作品とかも一緒にあったらより楽しいものになったかもしれない。

さらに3室では久しくみていなかったや関根正二の作品が、中村彝や萬鉄五郎らと共に展示してありザ・MOMATという感じがした。

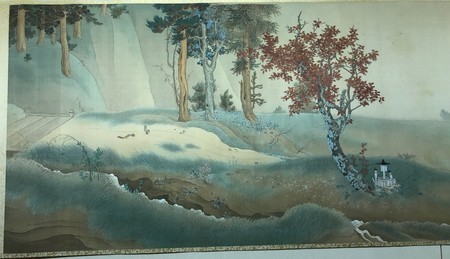

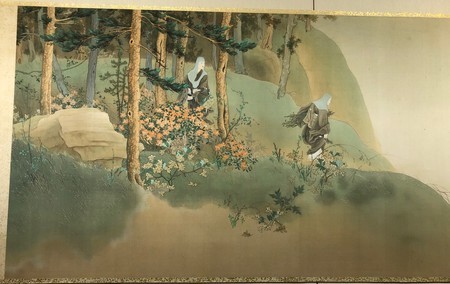

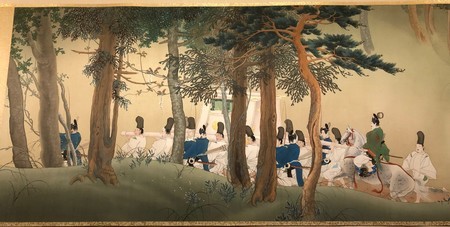

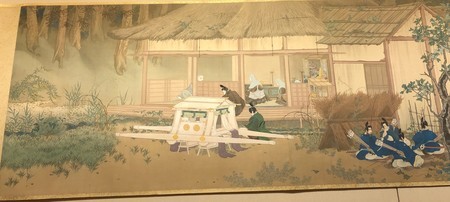

10室日本画の間は今回は大当たりという感じで、菊池契月、川合玉堂、上村松園、安田靫彦、下村観山らの作品がこれでもかという感じで展示されていた。

さらに6室戦争画のコーナーでは、著名な画家たちの戦争画と平時での作品を並列展示していた。ある意味、底意地の悪い展示かもしれないが、画家の作法、技法、主題の捉え方においては、戦争画と日常的に描いていたものに同質なものも感じられる画家もいた。あるいは画家はなんでも興味を覚えたテーマ、画題があればなんでも描きたくなるそういうものなのかもしれない。社会性、倫理性、思想性は二の次、とにかく面白いと思えたものは描く、そういうことなのかもしれない。